Der Eiswinter 2020/2021 an den deutschen Küsten und der gesamten Ostsee

Inhaltsangabe

- 1 Der Eiswinter 2020/21 im Überblick

- 2 Verlauf des Eiswinters an den deutschen Nord- und Ostseeküsten

- 2.1 Wetterverhältnisse in den deutschen Küstengebieten

- 2.2 Eisverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

- 2.3 Schifffahrtsverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

- 2.4 Eiswinterstärke

- 3 Eisverhältnisse in der westlichen und südlichen Ostsee, dem Kattegat und dem Skagerrak

- 4 Eisverhältnisse im nördlichen Ostseeraum

- 5 Der Eiswinter 2020/21 im langjährigen Vergleich

- 6 Berichterstattung des BSH

- 7 Literaturverzeichnis

- A Appendix

1 Der Eiswinter 2020/21 im Überblick

Der Eiswinter 2020/21 an der deutschen Nord- und Ostseeküste war ein schwacher Eiswinter, der durch eine etwa zweiwöchige Frostperiode in der ersten Februarhälfte bestimmt wurde. In dieser Periode sorgte meist mäßiger aber örtlich auch strenger Frost für Eisbildung im gesamten deutschen Küstengebiet. In der zweiten Februarhälfte fand der Eiswinter durch überdurchschnittlich hohe Temperaturen ein schnelles Ende. Auf die gesamte Ostsee gesehen handelte es sich ebenfalls um einen schwachen Eiswinter. Der Eiswinter kam nur langsam in Fahrt und nennenswerte Eisbildung außerhalb der geschützten Schären in der Bottenwiek setzte erst in der zweiten Dezemberhälfte ein. Zum Zeitpunkt der maximalen Eisausdehnung Mitte Februar waren die Bottenwiek, Norra Kvarken, die Küsten der Bottensee, große Teile des Finnischen und Rigaischen Meerbusen, sowie die Küstenregionen Deutschlands, Südschwedens, Dänemarks und norwegische Fjorde im Skagerrak mit Eis bedeckt. Das letzte Eis verschwand Ende Mai in der nördlichen Bottenwiek.2 Verlauf des Eiswinters an den deutschen Nord- und Ostseeküsten

2.1 Wetterverhältnisse in den deutschen Küstengebieten

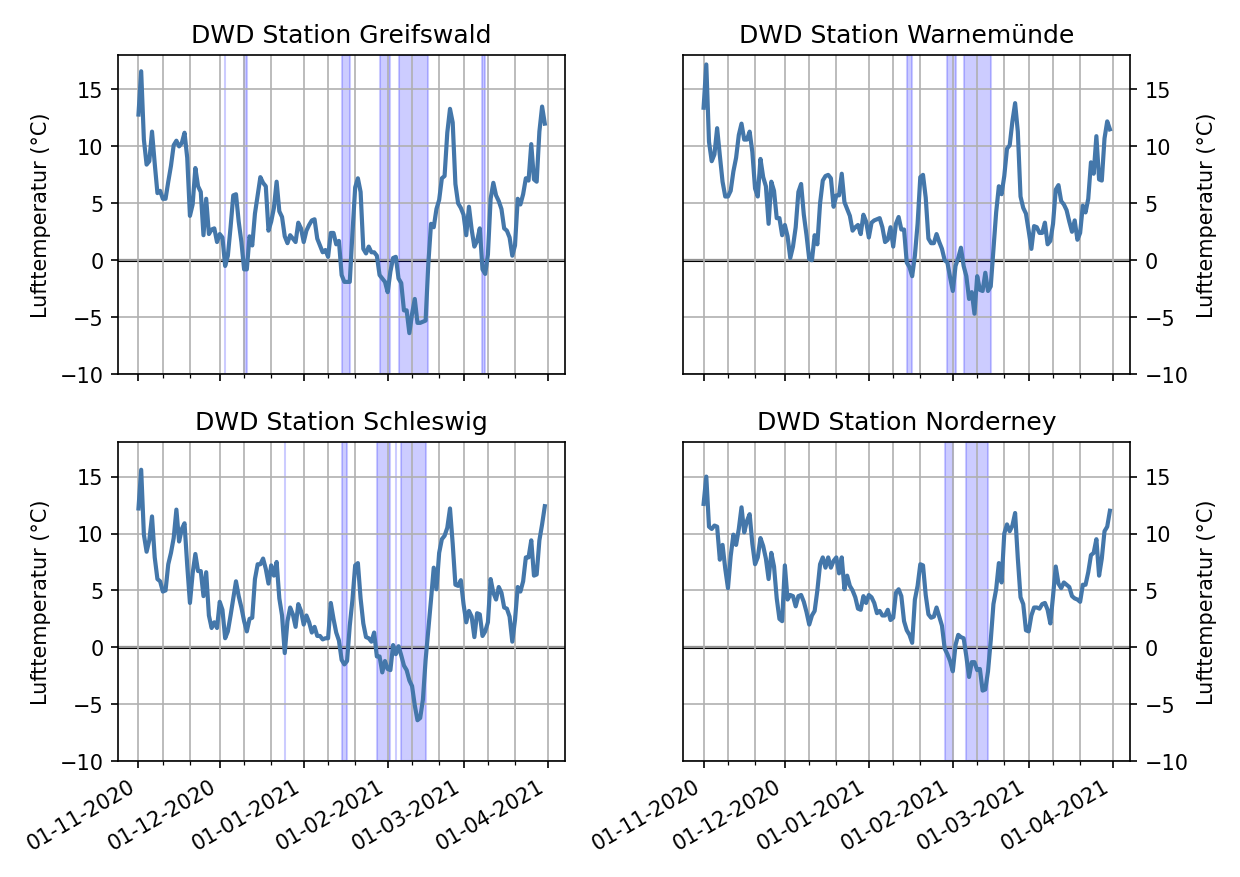

Der Eiswinter 2021 wurde durch eine Kaltperiode in der ersten Februarhälfte geprägt, die auch in den Küstenregionen für teils strengen Frost sorgte. Der Verlauf der Tagesmitteltemperaturen an ausgewählten Stationen entlang der Nord- und Ostseeküste ist in Abbildung 1 dargestellt. Zu Beginn des Winters im Dezember und Januar wechselten sich wärmere und kältere Perioden ab. Die Tagesmitteltemperaturen blieben dabei zumeist über 0 °C. Erst Mitte Januar kam es an der Ostseeküste erstmals zu einer mehrtägigen Frostperiode mit Tagesmitteltemperaturen unter dem Gefrierpunkt. Ab Ende Januar 2021 führten Hochdruckgebiete über Skandinavien zu einem Strom arktischer Kaltluft nach Süden und die Temperaturen entlang der Küsten nahmen deutlich ab. In der ersten Hälfte des Februars lagen die Tagesmitteltemperaturen im gesamten Küstengebiet zum Teil deutlich unter dem Gefrierpunkt. Mitte Februar änderte sich das Wetter innnerhalb weniger Tage signifikant. Die Tagesmitteltemperaturen stiegen durch den Zustrom warmer Luftmassen aus Südwesten bis in den zweistelligen positiven Bereich. Die gemessenen Tageshöchswerte waren vielerorts die höchsten in einem Februar seit Beginn der Aufzeichnungen. Anfang März war es nochmal etwas kälter ohne jedoch dauerhaft kalte Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erreichen.

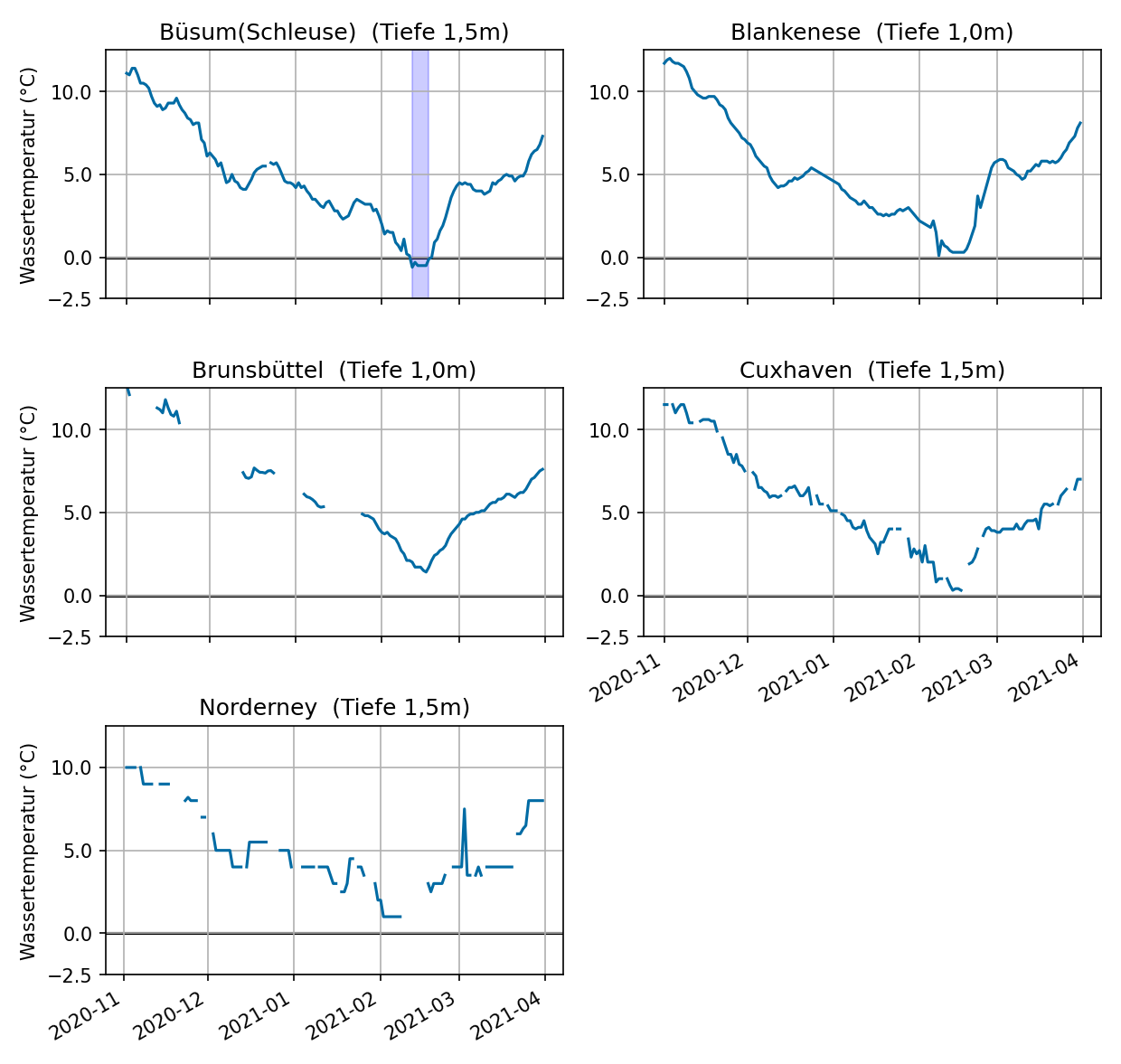

Trotz der relativ kalten ersten Februarhälfte lagen die Monatsmitteltemperaturen der ausgewählten Stationen während des gesamten Winters über dem langjährigen Durchschnitt der Referenzperiode von 1981-2010 (siehe Tabelle 1). November und Dezember waren dabei mit 1,6 bis 2,7 °C deutlich wärmer als die Monate Januar, Februar und März, die bis zu 1 °C wärmer waren. Der Winter 2020/21 war der zehnte zu warme Winter in Folge [1].

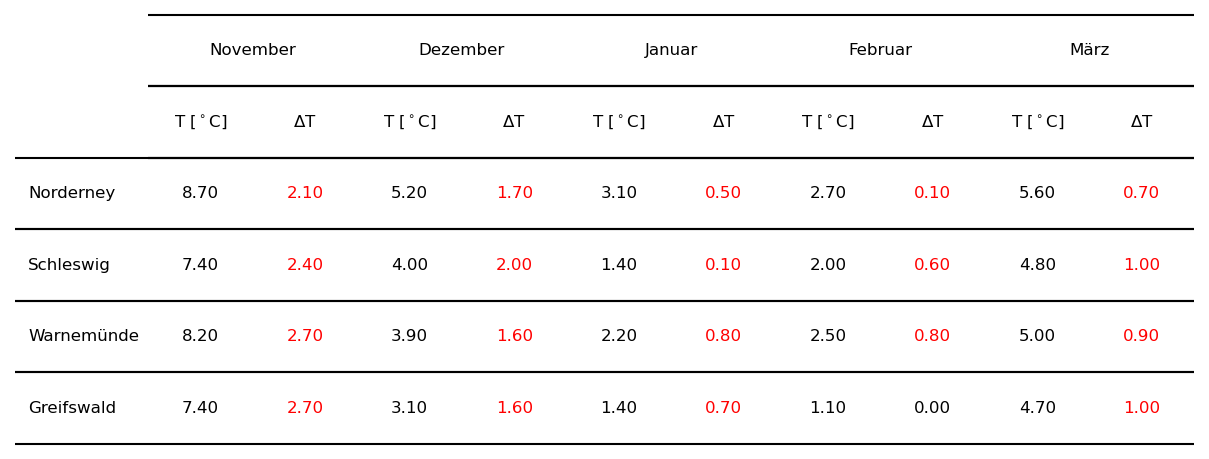

Verglichen mit den vorangegangenen zwei Wintern war dieser Winter deutlich kälter. Dies zeigt sich an der Anzahl der Eistage, der Tage an denen das Tagesmaximum der Temperatur nicht über null Grad steigt, sowie an der Kältesumme, die Summe der Beträge der negativen Tagesmitteltemperaturen zwischen November und März, in Abbildung 2. Der Winter 2017/18 dagegen war etwas kälter als der diesjährige, nur an der Nordseeküste waren im jetzigen Winter örtlich etwas mehr Eistage. Die vergangenen Winter entlang der Küste sind allesamt als milde Winter (Kältesumme < 100) einzustufen. Lediglich in Greifswald wird für den Winter 2017/18 ein Wert von knapp über 100 erzielt.

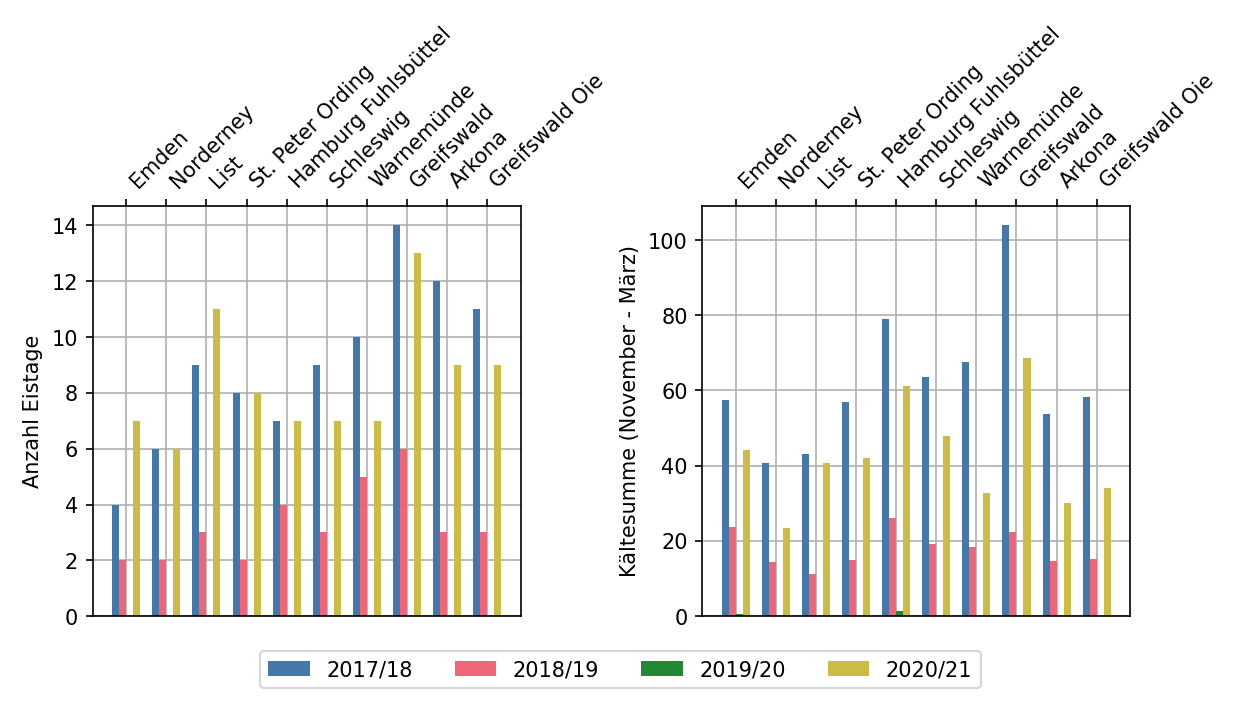

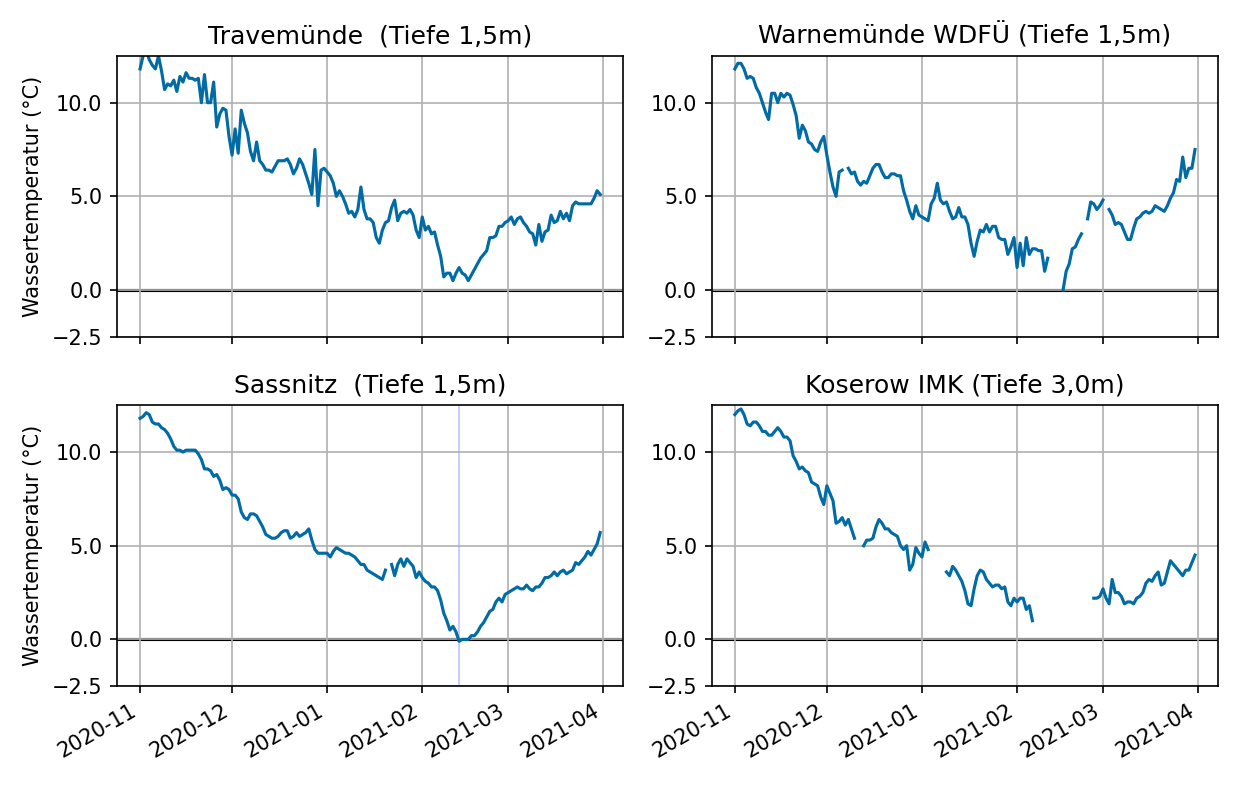

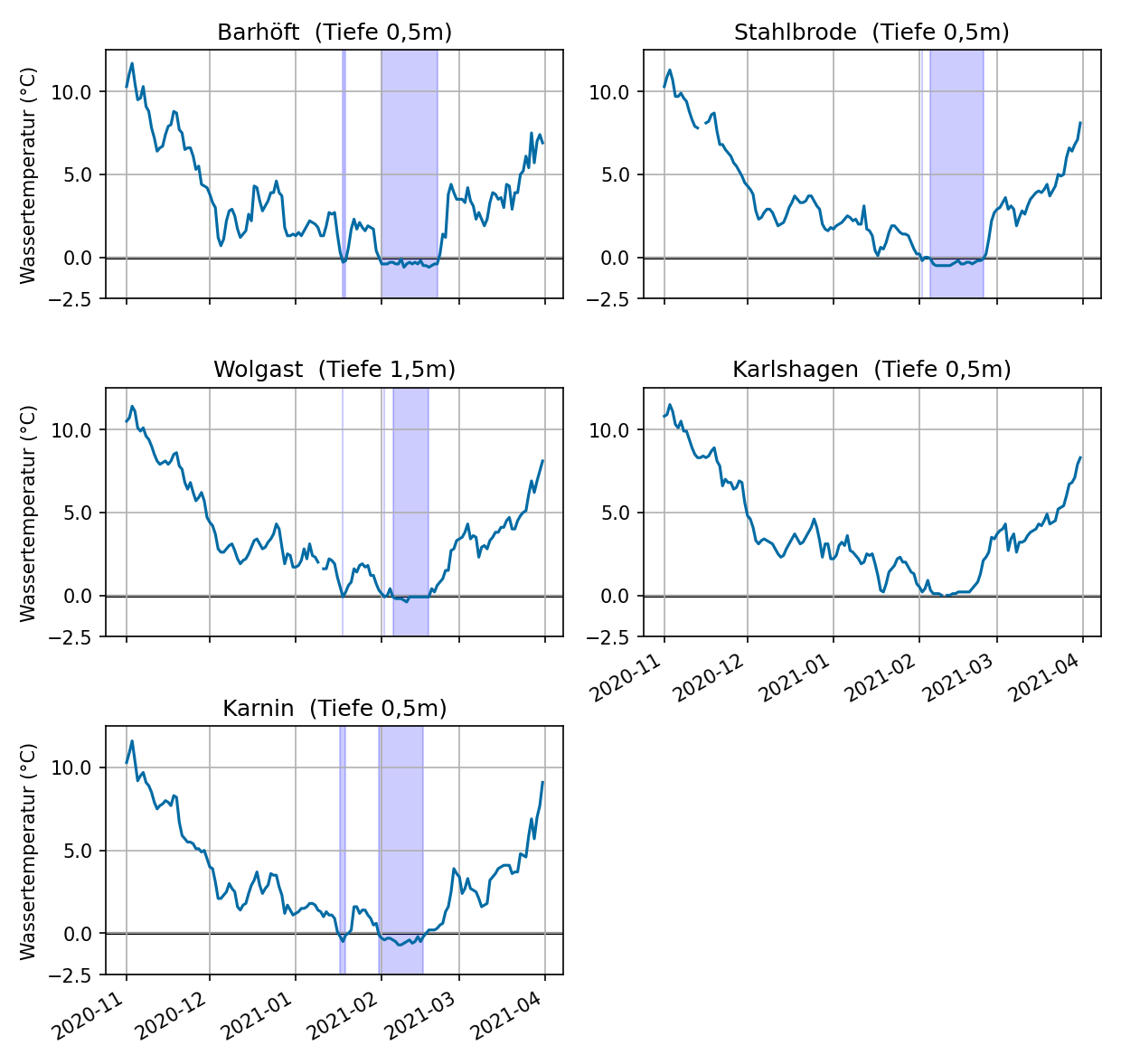

Die Wassertemperaturen entlang der deutschen Küste spiegeln den Verlauf der Lufttemperatur wider und die niedrigsten Temperaturen werden in den ersten drei Februarwochen erreicht. An der Nordseeküste (siehe Abbildung 3) nehmen die Wassertemperaturen im Verlauf des Winters kontinuierlich ab und erreichen Mitte Februar ihre Tiefstwerte. An den Messstellen werden jedoch nur für Büsum Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen. Entlang der Außenküste der Ostsee (siehe Abbildung 4) nehmen die Wassertemperaturen ebenfalls kontinuierlich ab und erreichen ihre minimalen Werte Mitte Februar. Nur in Sassnitz werden kurzzeitig Wassertemperaturen unter 0 °C gemessen. Der Verlauf der Wassertemperaturen im Boddengebiet und dem Kleinen Haff (siehe Abbildung 5) zeigt den größten Rückgang im November während im Dezember und Januar die Temperaturen zwischen 0 bis 5 °C schwanken. Mitte Januar gibt es die ersten Temperaturen unter 0 °C gefolgt von einer längeren Periode im Februar. Einzig in Karlshagen bleiben die gemessenen Temperaturen über 0 °C. Mit den wärmeren Temperaturen Ende Februar steigen auch die Wassertemperaturen an. Zu Beginn des März stagnieren die Wassertemperaturen im positiven Bereich bevor sie sich in der Folgezeit weiter erhöhen.

2.2 Eisverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

Der Eiswinter 2020/21 entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste folgte weitestgehend dem Wettergeschehen. Eine erste kurze Periode mit Eisbildung gab es Mitte Januar in geschützten Bereichen der Ostsee. Die kalten Temperaturen in der ersten Februar Hälfte führten dann zu Eisbildung entlang der gesamten Nord- und Ostseeküste.

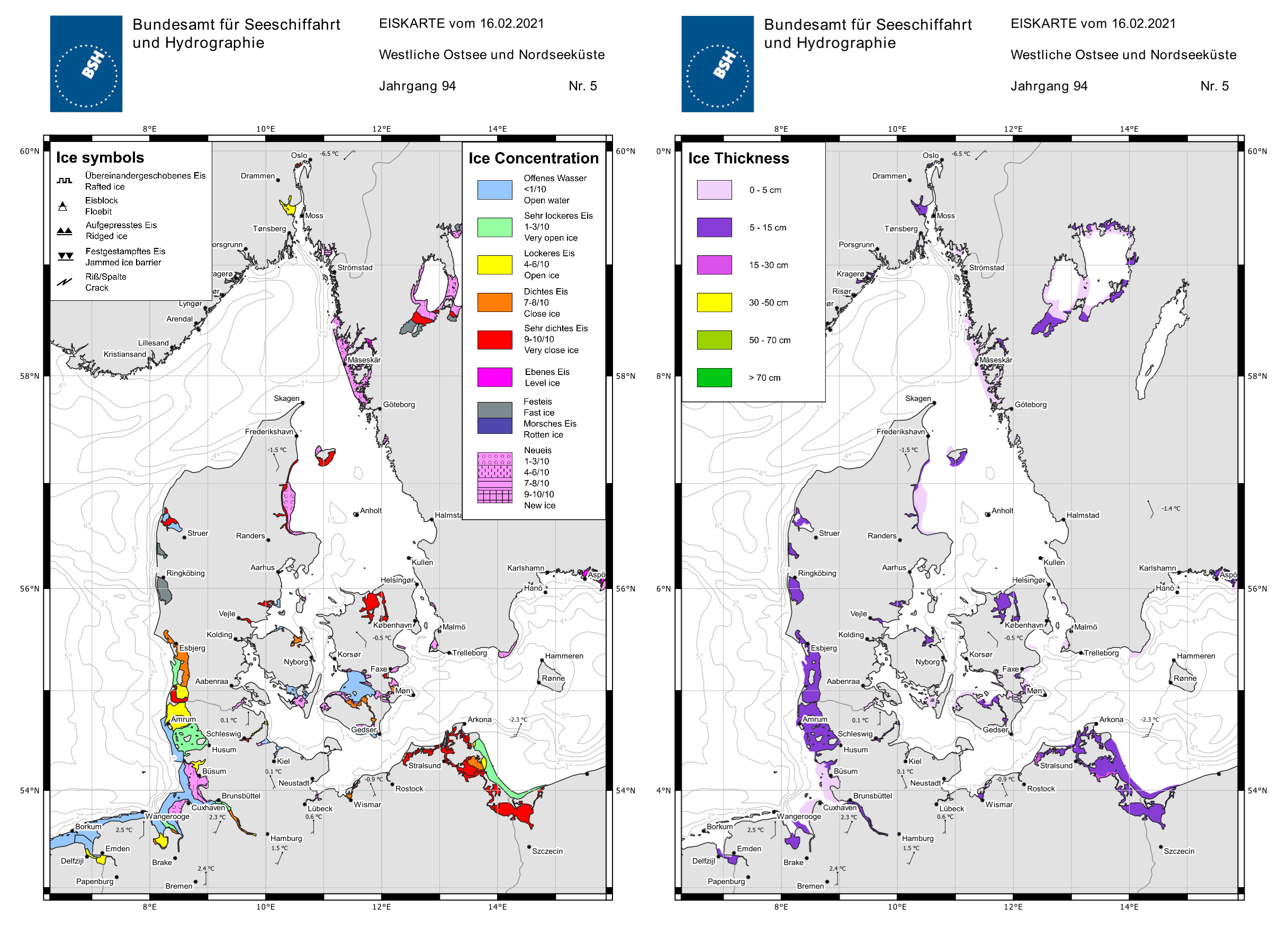

Entlang der deutschen Ostseeküste hat sich mit der ersten kurzen Frostperiode Mitte Januar in geschützten Gebieten das erste Eis gebildet. Erstmalig wurde am 16.1.2021 Eis von den Eisbeobachtungsstationen an der Schlei bei Schleswig, Neuendorf/Hiddensee und Rankwitz/Peene gemeldet. In den folgenden Tagen bildete sich Eis auch in weiteren küstennahen Gebieten im Greifswalder Bodden, entlang des Peenestroms und im Kleinen Haff. Diese erste kurze Eisperiode endete bereits wieder um den 20.1.2021 durch den Zustrom milder Luft infolge eines von Großbritannien nach Norwegen ziehenden Tiefdruckgebietes. Ab Ende Januar/Anfang Februar setzte mit fallenden Temperaturen entlang der Ostseeküste die Eisbildung erneut ein und nahm ab dem 10. Februar deutlich zu. Die maximale Eisbedeckung wurde am 16. Februar 2021 erreicht. Die Eissituation an den deutschen Küsten zu diesem Zeitpunkt zeigt Abbildung 6.

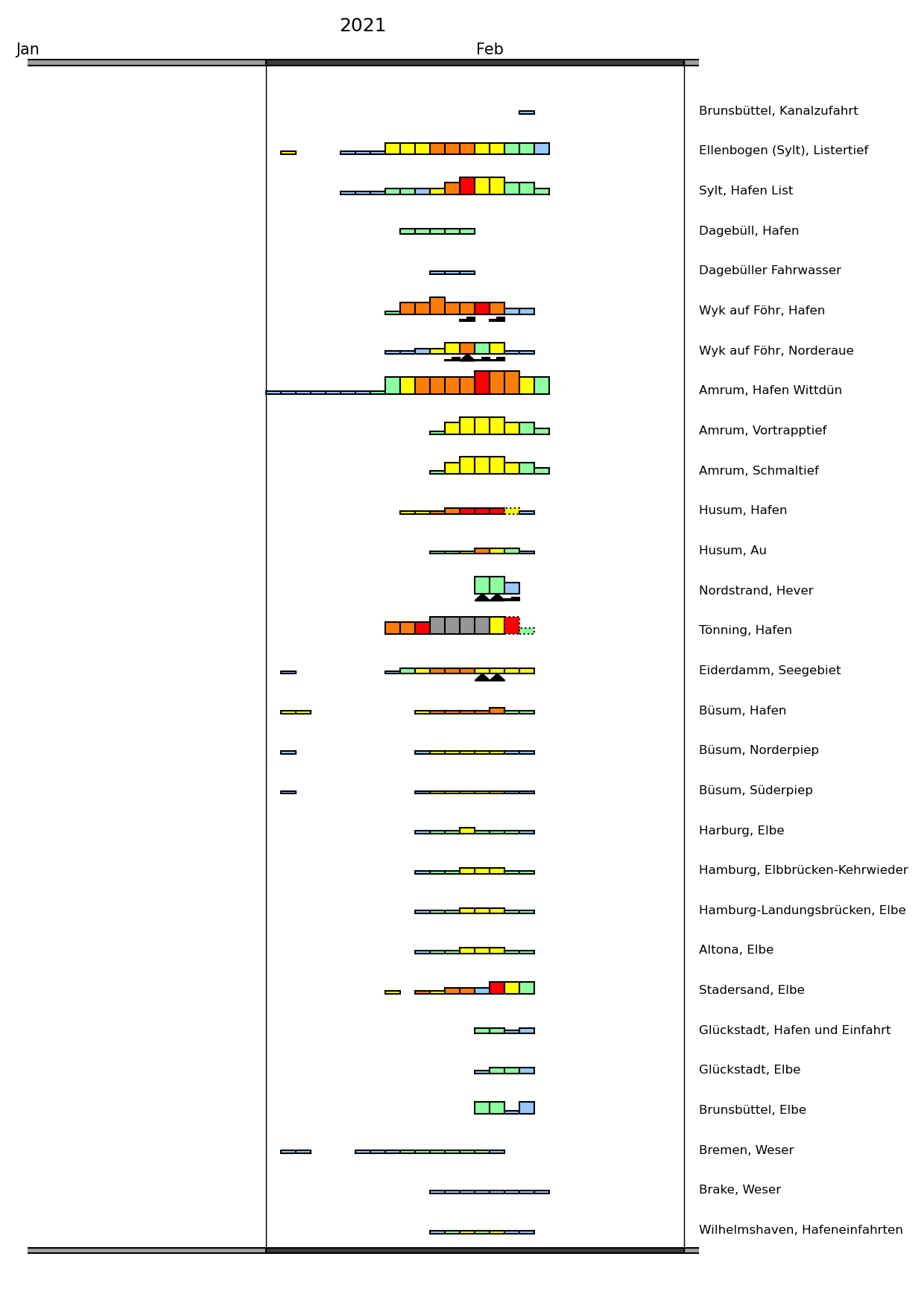

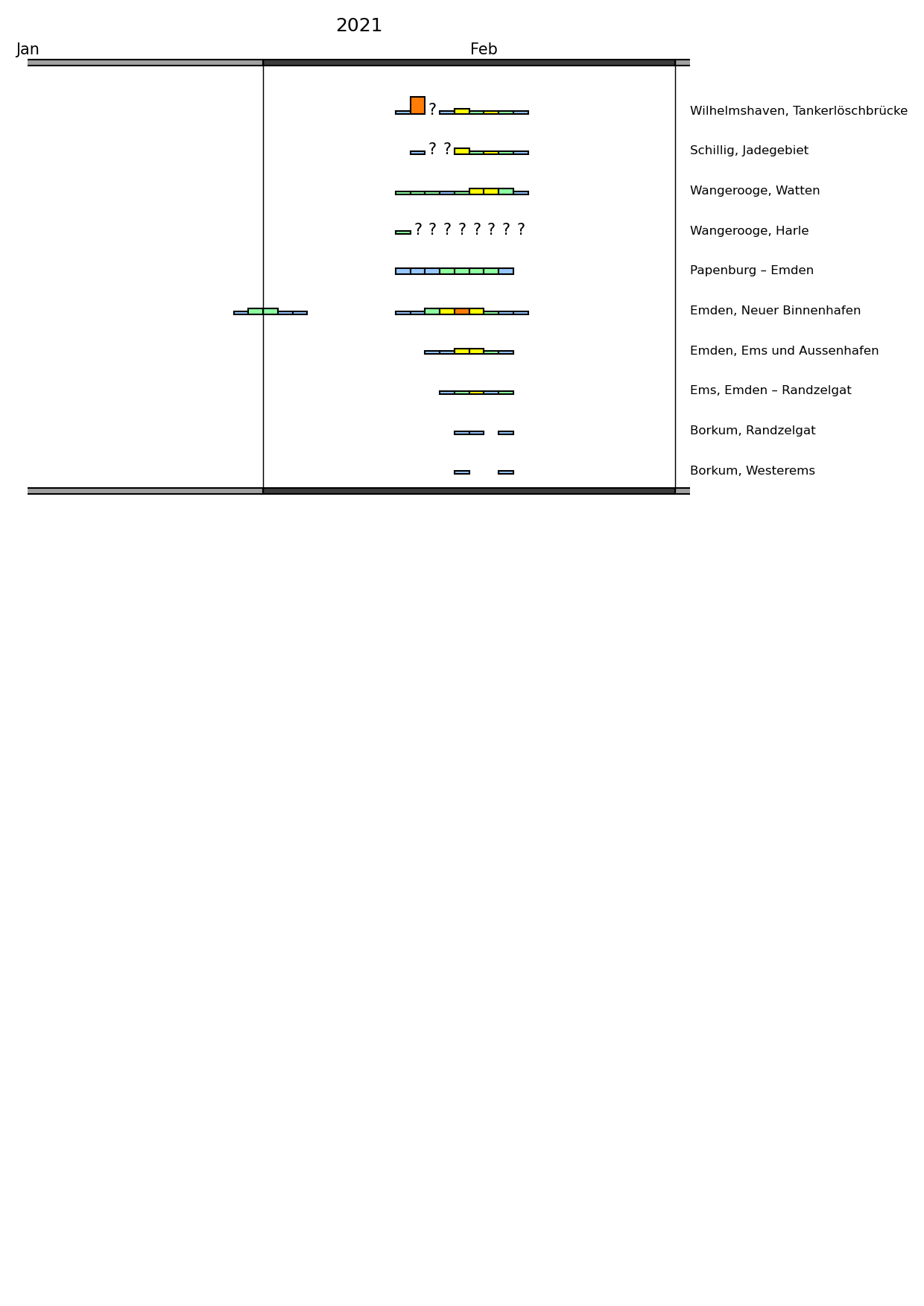

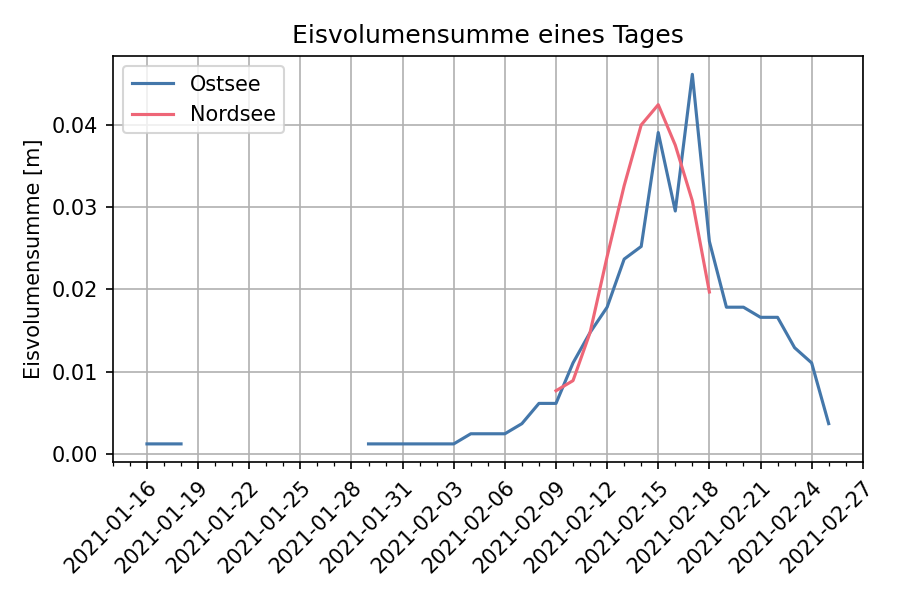

An der Nordseeküste wurde am 30. Januar 2021 das erste Eis von der Eisbeobachtungsstation im Emder Binnenhafen gemeldet. In geschützten Gebieten bildete sich in den folgenden Tagen vermehrt Eis. Merkliche Eisbildung in den Nord- und Ostfriesischen Wattengebieten und auf der Elbe fand ab dem 10. Februar statt. In den Watten trieb dabei zumeist sehr offenes bis offenes Eis sowie örtlich auch dichtes Treibeis. Die Eisdicken betrugen zumeist 5-15 cm. Das Zusammenfrieren von Eisschollen durch die stetige Bewegung der Gezeiten führte in einigen Häfen und vereinzelt auf See auch zu deutlich höheren Eisdicken von bis zu 40 cm. An der Nordseeküste verschwand das Eis durch das einsetzende Tauwetter ab Mitte Februar recht zügig. Das letzte Eis wurde am 19. Februar 2021 vermeldet. Der Verlauf des Eiswinters zeigt sich auch an der täglichen flächenbezogenen Eisvolumensumme der 13 Klimastationen an der Nordsee (Borkum/Westerems, Emden(Emsgebiet und Außenhafen), Norderney/Seegatt, Wangerooge/Watten, Hohe Weg/Leuchtturm, Brake (Weser), Helgoland, Stadersand/Elbegebiet, Brunsbüttel, Hamburg/Landungsbrücken, Husum (Au und Hafen), Amrum/Schmaltief, Tönnig (Hafen)) in Abbildung 7. Mit den kalten Temperaturen nimmt die Eismenge ab dem 10 Februar zügig zu. Mit Einsetzen des Tauwetters und durch die Gezeiten ist das Eis bei den Klimastationen relativ schnell verschwunden.

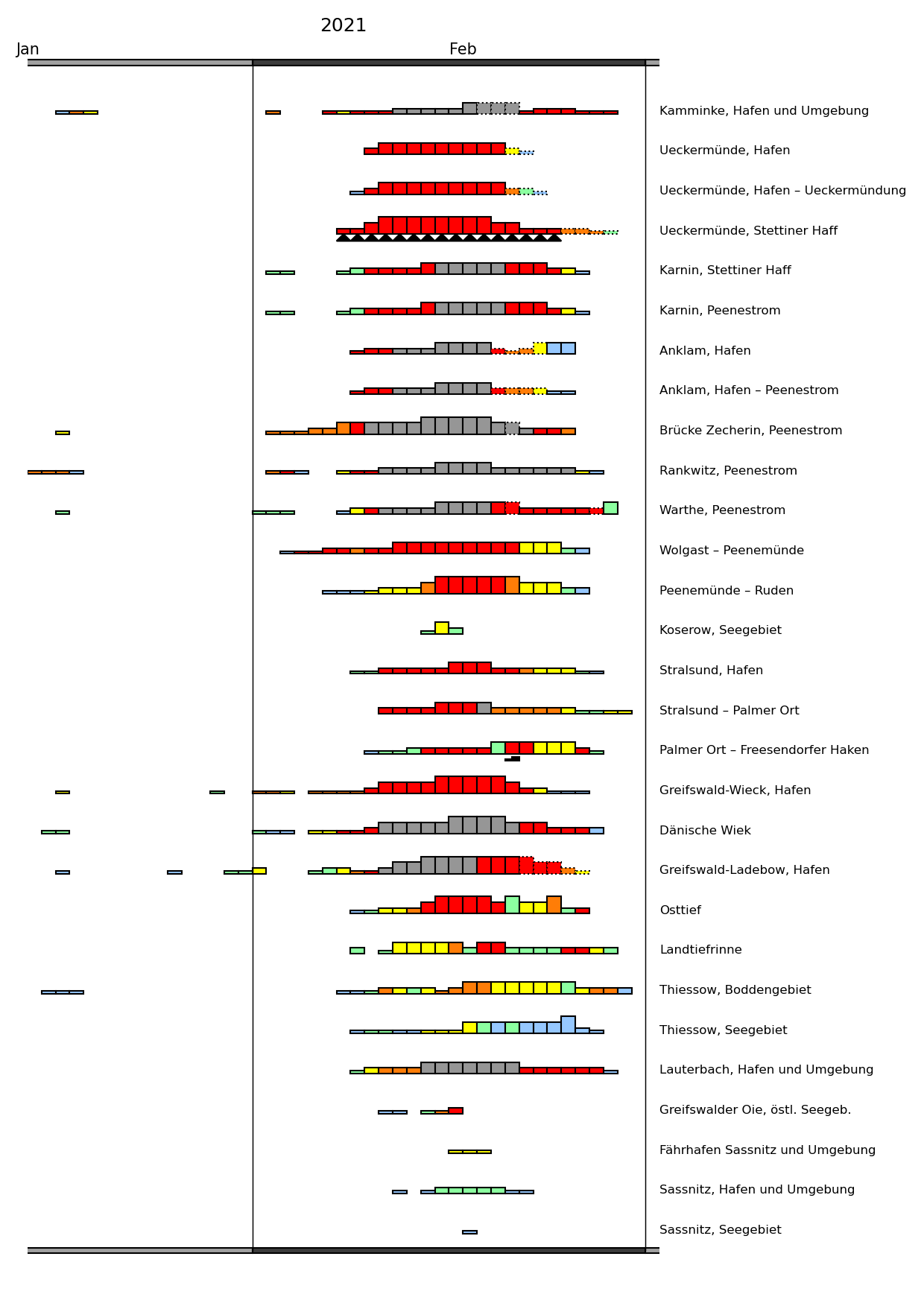

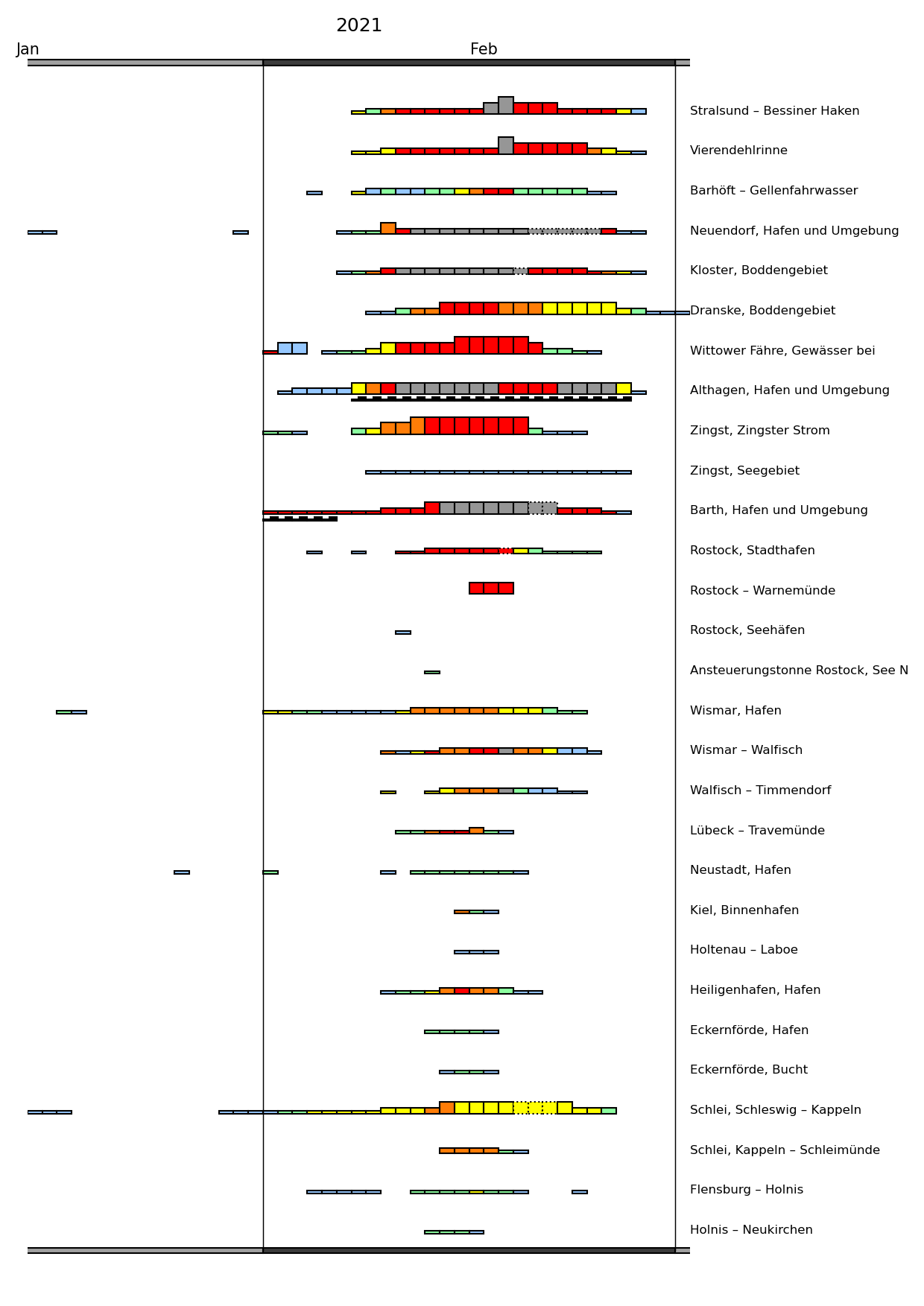

Insgesamt haben 97 von 123 Eisbeobachtungsstationen an der deutschen Nord- und Ostseeküste an mindestens einem Tag Eis gemeldet. An der Ostseeküste gab es auf der Schlei mit 30 Tagen die meisten Tage mit Eis. In einigen Buchten der Boddengewässer, dem Peenestrom und dem Kleinen Haff wurde an 23 - 26 Tagen Eis vermeldet. Die meisten Tage mit Eis an der Nordseeküste wurden im Hafen Wittdün auf Amrum mit 19 Tagen und im Lister Tief mit 15 Tagen vermeldet.

2.3 Schifffahrtsverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

An der deutschen Nordseeküste gab es im Februar örtlich Behinderungen des Schiffsverkehrs auf Grund der Eislage. Zwischen Harlesiel und Wangerooge wurde der Fähr- und Frachtverkehr wegen Vereisung des Hafens in Harlesiel mehrere Tege in Folge eingestellt. An der deutschen Ostseeküste galt ab dem 11.Februar ein Nachtfahrverbot für die Darßer Boddenkette, die Nordansteuerung nach Stralsund, die Ostansteuerung Stralsund ab Tonne "Landtief B" zu den Häfen am Greifswalder Bodden und zum Hafen Stralsund, dem Fahrwasser "Osttief" sowie dem nördlichen und südlichen Peenestrom, Achterwasser und dem Kleinen Haff. Ab dem 15. Februar galt für den Strelasund, der Ostansteuerung Stralsund ab Tonne "Landtief B" zu den Häfen am Greifswalder Bodden und zum Hafen Stralsund sowie auf dem Fahrwasser "Osttief" und dem nördlichen Peenestrom ein Fahrverbot für Schiffe mit einer Maschinenleistung unter 1000kW oder für die Eisfahrt ungeeignete Schiffe. Beide Beschränkungen wurden am 26. Februar aufgehoben.

2.4 Eiswinterstärke

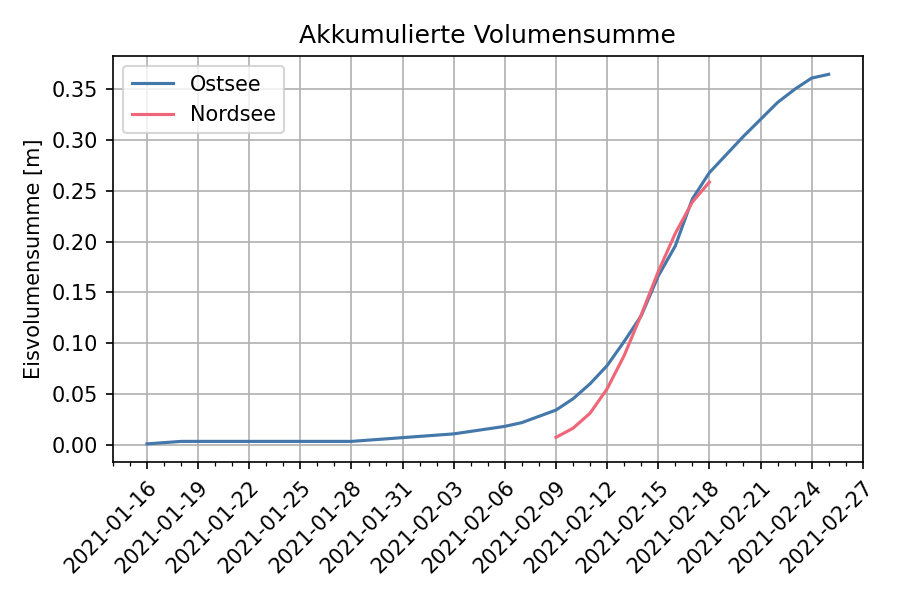

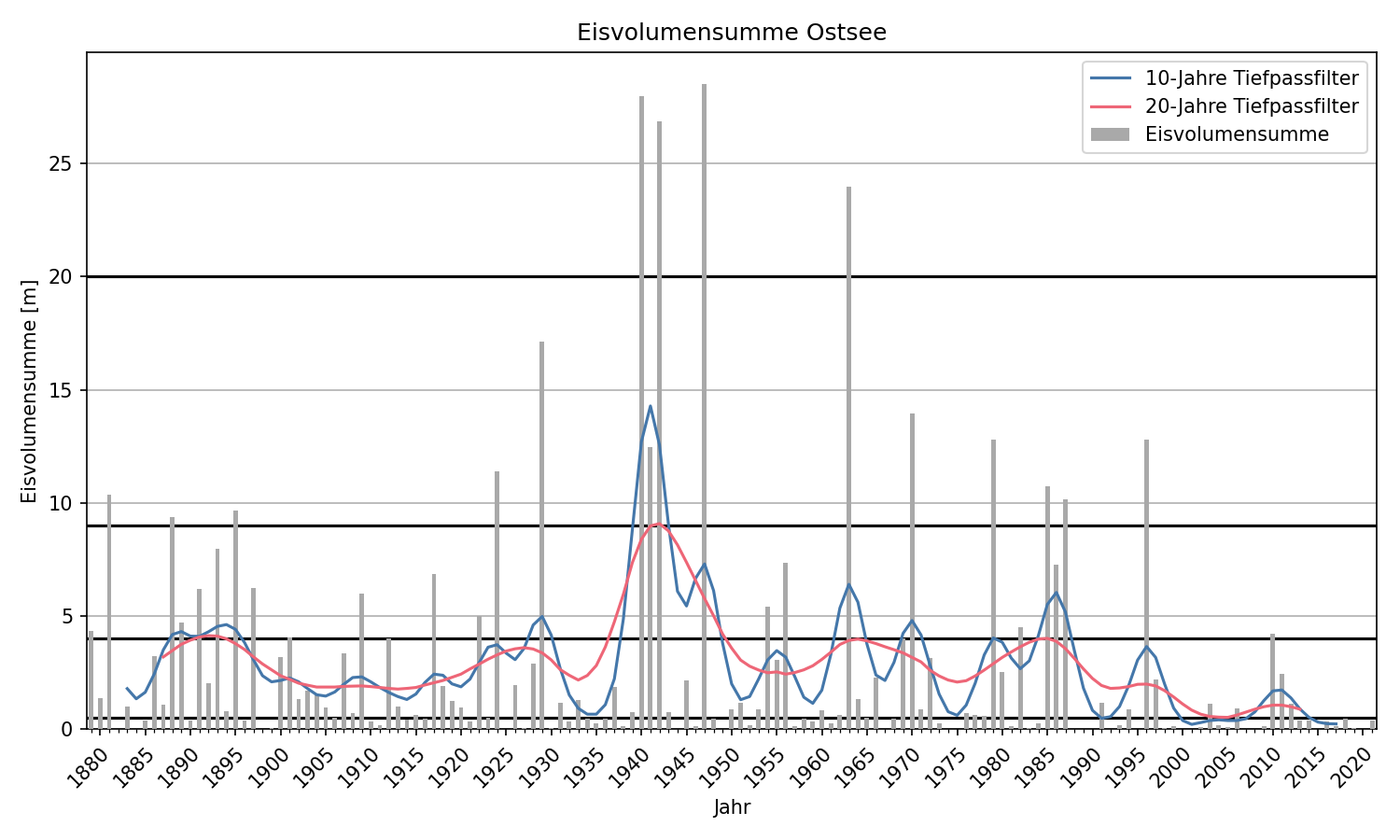

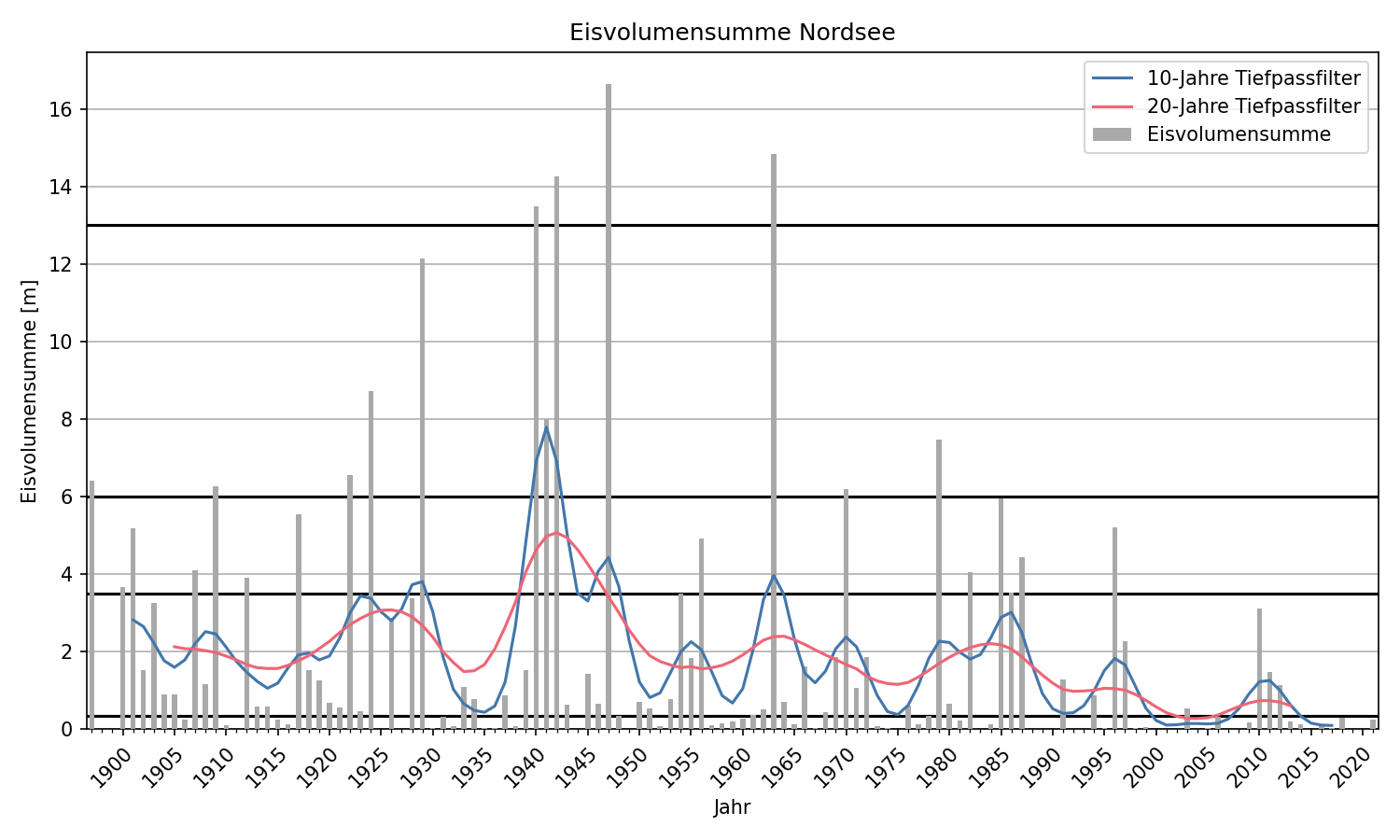

Die Eiswinterstärke an der deutschen Nord- und Ostseeküste wird durch die flächenbezogene Eisvolumensumme der jeweils 13 Klimastationen (siehe 2.2) festgelegt. Die akkumulierte Eisvolumensumme des Winters 2020/21 ist für die Nord- und Ostsee in Abbildung 8 dargestellt. An der Ostsee wird eine flächenbezogene Eisvolumensumme von 0.37 m und an der Nordsee von 0.26 m erreicht. Damit handelt es sich an Nord- und Ostsee um schwache Eiswinter. In beiden Küstengebieten sind es damit die neunten schwachen Eiswinter in Folge, wie aus den Zeitreihen in den Abbildungen 9 und 10 zu erkennen ist. Die schwarzen Linien teilen die Eiswinter in schwache, mäßige, starke, sehr starke und extrem starke Eiswinter ein.

3 Eisverhältnisse in der westlichen und südlichen Ostsee, dem Kattegat und dem Skagerrak

Im Skagerrak und Kattegatt bildete sich in den Fjorden und Schären der schwedischen und norwegischen Küste ab Anfang Februar nennenswert Eis. Zumeist wurde das Eis in geschützten Bereichen bis 15 cm dick, in einigen norwegischen Fjorden war das Festeis jedoch örtlich bis zu 30 cm dick. Ende Februar war das Gebiet zumeist eisfrei. In den dänischen Gewässern bildete sich Mitte Januar vereinzelt Neueis in geschützten Buchten, das jedoch schnell wieder verschwand. Ab Anfang Februar setzte vermehrt Eisbildung in Fjorden und geschützten Bereichen ein. Die maximale Eisdicke betrug in einigen Fjorden bis zu 15 cm. Zu größeren Behinderungen der Schifffahrt ist es nicht gekommen und ab dem 25. Februar war das Gebiet zumeist wieder eisfrei. In der südlichen Ostsee bildete sich Mitte Januar im Stettiner Haff, dem Frischen Haff und dem Kurischen Haff das erste Eis. Im Stettiner Haff konnte sich das Eis zunächst nur ein paar Tage halten bevor Anfang Februar erneute Eisbildung einsetzte. Ab dem 10. Februar war das Stettiner Haff vollständig mit Eis bedeckt. Die maximale Eisdicke betrug um die 20 cm. Ab Anfang März war das Stettiner Haff wieder eisfrei. An der Außenküste in der Pommerschen Bucht bildete sich vom 15.-17. Februar teilweise lockeres Treibeis bis 10 cm Dicke. Das Kurische und Frische Haff blieben durchgehend mit Eis bedeckt und das meiste Eis war bis Mitte März getaut. Das Eis erreichte eine maximale Dicke von 15-25 cm.

4 Eisverhältnisse in der nördlichen Ostsee

In der Bottenwiek begann die erste dauerhafte Eisbildung in den Schären Ende November, jedoch dauerte es bis Ende Dezember bis sich das Eis auch außerhalb der geschützten Küstengebiete ausbreitete. Ende Januar war das Gebiet um Norra Kvarken vollständig mit dichtem oder neuem Eis bedeckt, der südöstliche Teil der Bottenwiek jedoch noch eisfrei. In der Bottensee bildete sich ab Anfang Januar zunächst im Norden Eis in küstennahen Gebieten. Ab Mitte Januar fand sich Eis entlang der gesamten Ostküste und etwas später auch entlang der Westküste. Im östlichen Teil des Finischen Meerbusen setzte nennenswerte Eisbildung um den 10. Dezember ein. Nur langsam breitete sich das Eis entlang der finnischen Küste nach Westen aus. In geschützten Buchten des Rigaischen Meerbusens setzte die Eisbildung um den 10. Januar in den Buchten im Nordosten ein.

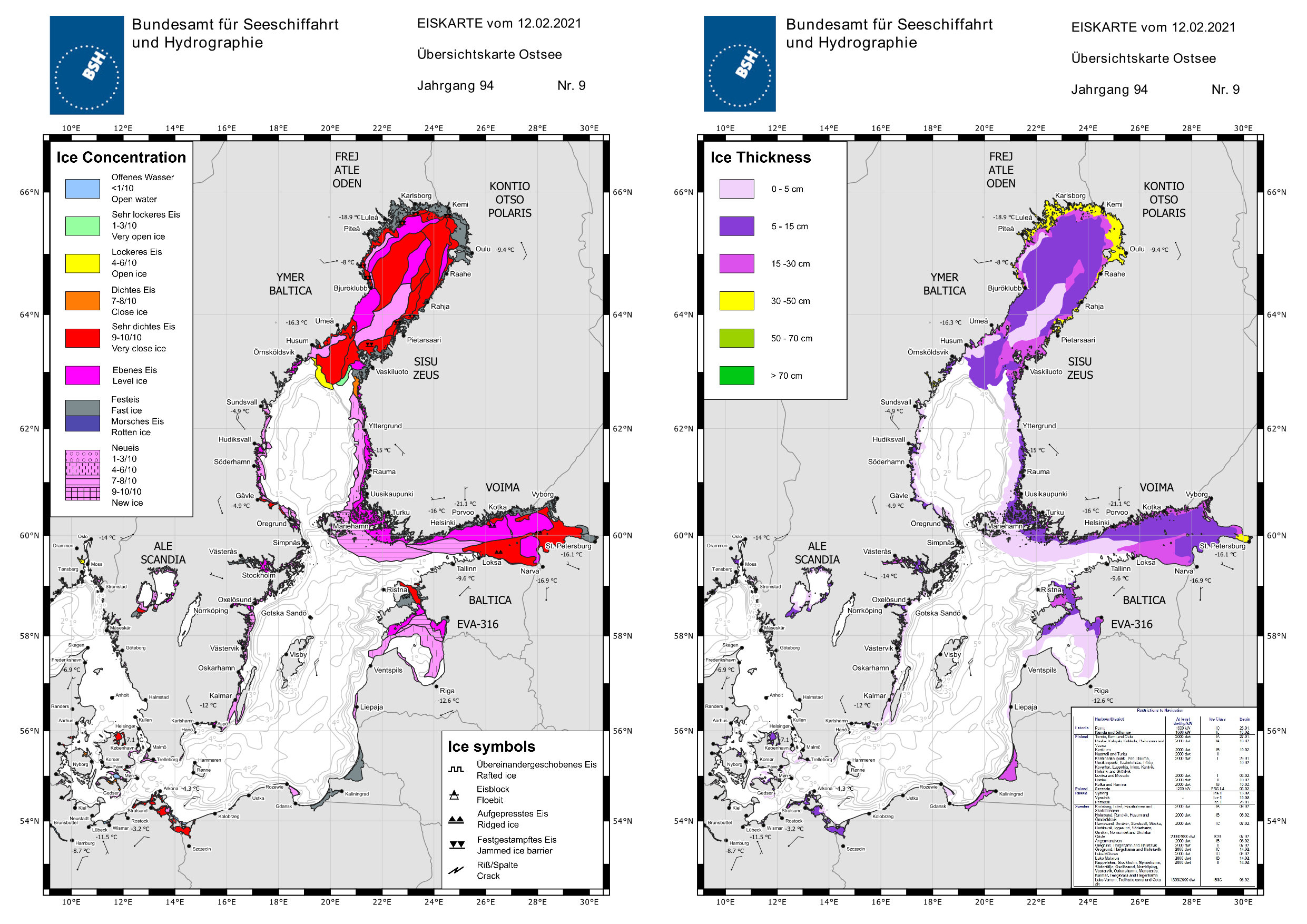

Die maximale Eisausdehnung in der Ostsee bis zum Skagerrak wurde am 15. Februar erreicht. Die zeitlich am nächsten liegende, vom BSH erstelllte Eiskarte der gesamten Ostsee ist in Abbildung 10 gezeigt.

In der Bottenwiek gab es ab dem 27.12.2020 Schifffahrtsbeschränkungen hinsichtlich Eisklasse und Schiffsgröße bzw. Maschinenleistung. Später folgten je nach Eissituation Beschränkungen auch in der Bottensee, dem Finnischen sowie dem Rigaischen Meerbusen. Im Laufe des Eiswinters wurden zahlreiche Eisbrecher zur Unterstützung der Schifffahrt eingesetzt. Erste Schiffahrtsbeschränkungen für den Saimaa See und den Saimaa Kanal gab es ab dem 02. Januar 2021 und vom 8. Februar bis zum 23. März 2021 war das Gebiet für die Schifffahrt gesperrt. Das Verkehrstrennungsgebiet in Norra Kvarken war zwischen dem 19. Januar und dem 9. April außer Kraft gesetzt.

5 Eiswinterstärke der gesamten Ostsee

Die Stärke des Eiswinters für die gesamte Ostsee wird an Hand der maximalen Eisausdehnung bestimmt. Diese wurde am 15. Februar 2021 erreicht und betrug laut dem finnischen und schwedischen Eisdienst (FMI bzw. SMHI) 1270000 km2. Aus den Eiskarten des BSH ergab sie die Eisausdehnung der Ostsee zu 120373 km2. Die leichten Unterschiede in den Zahlen des BSH und des FMI/SMHI kommen durch unterschiedliche Landmasken, Unterschiede bei der Interpretation der Satellitenbilder sowie bei der Berechnung der Ausdehnung zu Stande, folgen aber dem gleichen Trend. Dies zeigt eine Zeitreihe der maximalen Eisausdehnung erstellt aus Werten vom finnischen Eisdienst und dem BSH in Abbildung 12.

Für den gesamten von den Eiskarten des BSH abgedeckten Bereich (Ostsee, Skagerrak und Nordsee bis zum IJsselmeer) ergab sich das Maximum der Eisausdehnung am 14. Februar 2021 zu 131424 km2 .

6 Berichterstattung des BSH

Über die aktuelle Eislage und vorrausichtlichen Entwicklungen in der gesamten Ostsee und in den deutschen Küstengewässern von Nord- und Ostsee informierte das BSH mit folgenden Berichten und Karten:106 Eisberichte (Amtsblatt, herausgegeben von Montag - Freitag)

19 German Ice Reports (Informationen über die Eislage deutscher Fahrwasser)

19 Ostseeberichte (Detaillierte Beschreibung der Eislage entlang der deutschen Ostseeküste)

14 Nordseeberichte (Detaillierte Beschreibung der Eislage entlang der deutschen Nordseeküste)

21 Wochenberichte (Rückblick und Ausblick auf die Entwicklungen der Eislage)

21 Eiskarten der gesamten Ostsee

12 Eiskarten der deutschen Nord- und Ostseeküste

11 Eiskarten der deutschen Ostseeküste

7 Literaturverzeichnis

[1] Deutscher Wetterdienst, 2021: Deutschlandwetter im Winter 2020/21 [Pressemeldung], https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2021/20210226_deutschlandwetter_winter2020_2021_news.html

[2] Koslowski, G., 1989: Die flächenbezogene Eisvolumensumme, eine neue Maßzahl für die Bewertung des Eiswinters an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und ihr Zusammenhang mit dem Charakter des meteorologischen Winters. Dt. hydrogr. Z. 42, 61-80

[3] Nusser, F., 1948: Die Eisverhältnisse des Winters 1947/48 an den deutschen Küsten. Dt. hydrogr. Z. 1, 149–156

Appendix

A Kennzahlen der Eisbeobachtungsstationen

B. Ostsee-Eiskode der deutschen Beobachtungsstationen