Der Eiswinter 2023/2024 an den deutschen Küsten und der gesamten Ostsee

Wiebke Aldenhoff

Inhaltsangabe

- 1 Der Eiswinter 2023/24 im Überblick

- 2 Verlauf des Eiswinters an den deutschen Nord- und Ostseeküsten

- 2.1 Wetterverhältnisse in den deutschen Küstengebieten

- 2.2 Eisverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

- 2.3 Schifffahrtsverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

- 2.4 Eiswinterstärke

- 3 Eisverhältnisse in der westlichen und südlichen Ostsee, dem Kattegat und dem Skagerrak

- 4 Eisverhältnisse im nördlichen Ostseeraum

- 5 Der Eiswinter 2023/24 im langjährigen Vergleich

- 6 Berichterstattung des BSH

- Literaturverzeichnis

- Appendix

1 Der Eiswinter 2023/24 im Überblick

Der Eiswinter an den deutschen Küsten war ein schwacher Eiswinter im 13. zu warmen Winter in Folge. Zwar gab es insgesamt drei kürzere Kaltperioden Anfang Dezember 2023 und im Januar 2024, jedoch bildete sich dabei nur in küstennahen und geschützten Gebieten Eis. Einzig im Kleinen Haff hat sich dünnes Eis etwas weiter außerhalb entwickelt. Die Schifffahrt wurde nicht nennenswert beeinträchtigt.In der gesamten Ostsee war es hinsichtlich der maximalen Eisausdehnung ebenfalls ein schwacher Eiswinter, die maximale Eisausdehnung war aber größer als in den vergangenen fünf Jahren. Die Eissaison dauerte im Norden von Ende Oktober 2023 bis Anfang Juni 2024 und damit länger als gewöhnlich. Einbrüche von Warmluft und südliche Winde verhinderten, dass der Eiswinter ein starker Eiswinter geworden ist. Durch den Wind entstandene Presseisrücken stellten die Schifffahrt in der Bottenwiek örtlich vor Herausforderungen. Weiter südlich begann die Eissaison oft früher aber endete auch zeitiger als gewöhnlich.

2 Verlauf des Eiswinters an den deutschen Nord- und Ostseeküsten

2.1 Wetterverhältnisse in den deutschen Küstengebieten

Der Winter 2023/24 war laut Deutschem Wetterdienst der 13. milde Winter in Deutschland in Folge und insgesamt der drittwärmste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen [1]. Dies zeigt sich auch in den Monatsmitteltemperaturen und deren Abweichungen von der Referenzperiode 1981–2010 der Stationen Norderney, Schleswig, Warnemünde und Greifswald von November 2023 bis März 2024 in Tabelle 1. Die Monatsmitteltemperaturen lagen für alle Monate über denen der Referenzperiode, wobei der Februar mit mehr als 4 °C über dem Vergleichswert für alle Stationen am wärmsten war. Von November bis Januar lagen die Abweichungen der Monatsmittelwerte von der Referenzperiode bei 0,4 °C bis 2,2 °C, während der März bis 3,1 °C wärmer als die Referenzperiode war.

| November | Dezember | Januar | Februar | März | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T [°C] | ΔT | T [°C] | ΔT | T [°C] | ΔT | T [°C] | ΔT | T [°C] | ΔT | |

| Norderney | 7.80 | 1.20 | 5.70 | 2.20 | 3.90 | 1.30 | 6.80 | 4.20 | 7.60 | 2.70 |

| Schleswig | 5.40 | 0.40 | 3.70 | 1.70 | 2.30 | 1.00 | 5.60 | 4.20 | 6.60 | 2.80 |

| Warnemünde | 6.60 | 1.00 | 4.20 | 1.80 | 2.90 | 1.40 | 6.00 | 4.20 | 7.30 | 3.10 |

| Greifswald | 5.50 | 0.80 | 3.40 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | 5.70 | 4.70 | 6.70 | 3.00 |

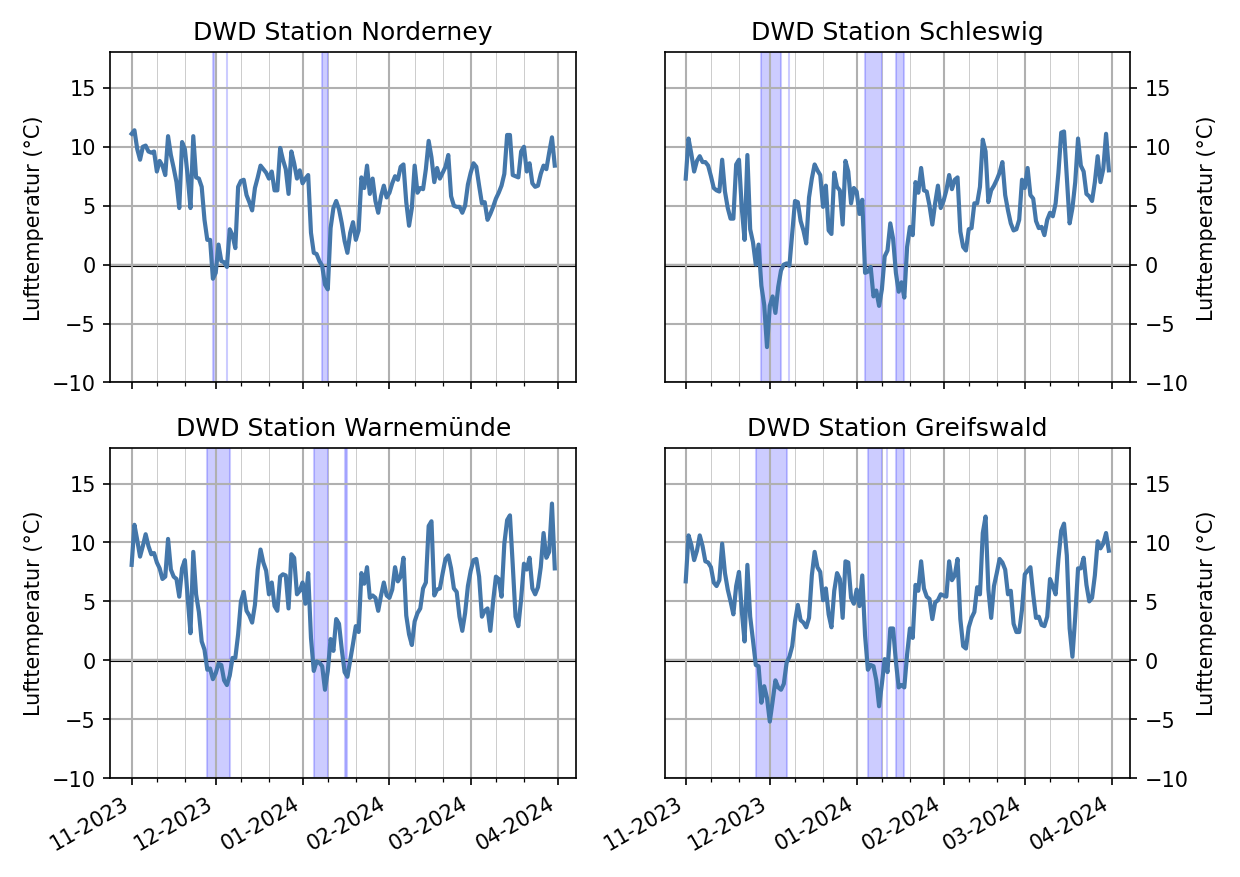

Trotz des insgesamt warmen Winters gabs es drei kürzere Kälteperioden, eine Ende November/Anfang Dezember sowie 2 in der zweiten und dritten Januarwoche, an denen es großenteils zu Dauerfrost an den Küsten gekommen ist. Dies zeigt sich in den Tagesmitteltemperaturen der Stationen Norderney, Schleswig, Warnemünde und Greifswald in Abbildung 1. Blau hinterlegt sind Tage mit Tagesmitteltemperaturen unter 0 °C. Ab Ende November traten sowohl an der Nordseeküste als auch an der Ostseeküste erstmals Tagesmitteltemperaturen unter 0 °C auf. Der Einstrom kälterer Luft polaren Ursprungs sorgte für einen Rückgang der Temperaturen und teilweise für Dauerfrost. Im Osten hielt sich das kalte Wetter bis etwa zum 7. Dezember 2023 bevor die Tagesmitteltemperaturen wieder um den Gefrierpunkt und dann ab dem 10. Dezember 2023 wieder deutlich im Plusbereich lagen. Der weitere Dezember war mild und erst kurz nach dem Jahreswechsel sorgte erneut polare Kaltluft ab dem 4. Januar 2024 für eine erneute Frostperiode, die sich vom Norden Schleswig-Holsteins nach Südosten ausbreitete. Ab dem 11. Januar 2024 setzte sich von Nordwesten wieder milderes Wetter durch und die Tagesmitteltemperaturen lagen kurzzeitig wieder über 0 °C. Ab dem 15. Januar 2024 sanken die Tagesmitteltemperaturen mit Ausnahme der ostfriesischen Inseln nochmal kurzzeitig bis zum 19. Januar 2024 unter 0 °C, bevor es dann zum Ende des Monats wieder deutlich wärmer wurde. Im weiteren Verlauf des Winters traten keine weiteren Frostperioden auf und die Tagesmitteltemperaturen lagen über 0 °C.

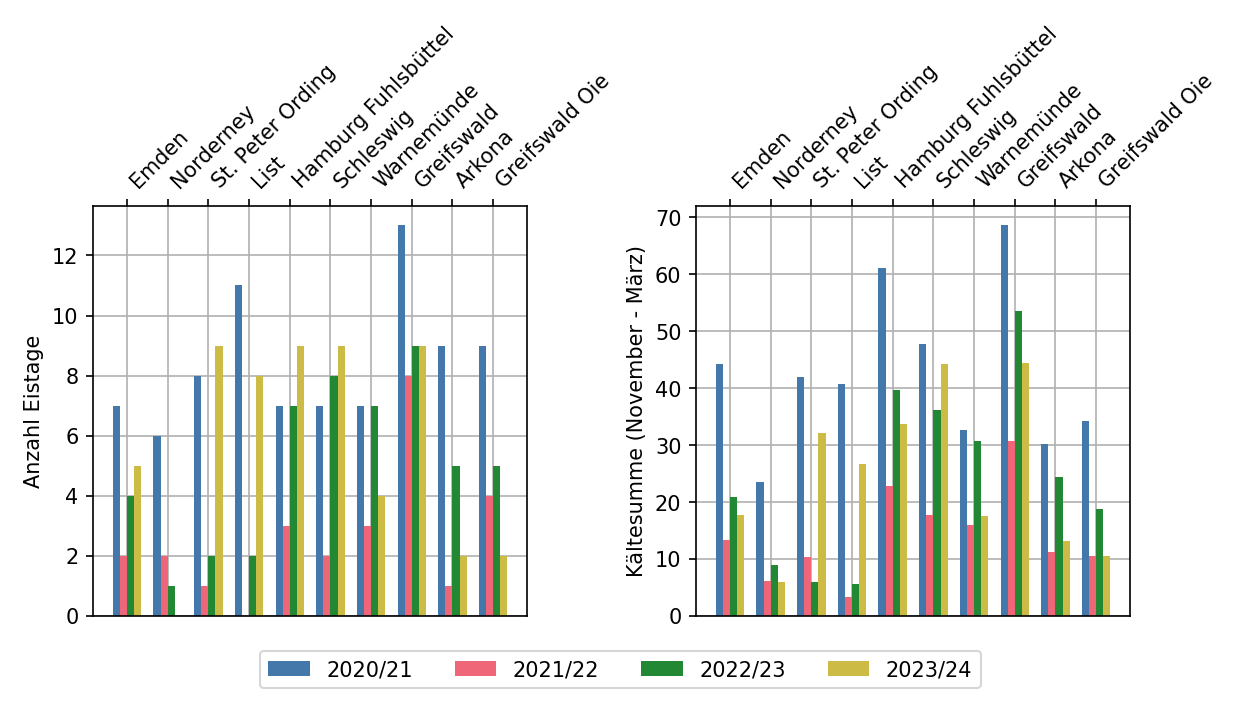

Abbildung 2 zeigt die Anzahl der Eistage, Tage an denen die Lufttemperatur nicht über 0 °C steigt, sowie die Kältesumme, der Betrag der Summe der negativen Tagesmitteltemperaturen, für die Stationen Emden, Norderney, St. Peter Ording, List, Hamburg Fuhlsbüttel, Schleswig, Warnemünde, Greifswald, Arkona und Greifswalder Oie für die vergangenen vier Winter. Trotz des eher milden Winters traten an der Nordseeküste mit Ausnahme der ostfriesischen Inseln mehr Eistage auf als in den vergangenen beiden Wintern. Für die Stationen Hamburg Fuhlsbüttel und Schleswig, die eher im Landesinneren liegen, traten die meisten Eistage der vergangenen vier Winter auf. Entlang der östlichen Ostseeküste traten meist weniger Eistage als im vorangegangenen Winter und im Winter 2020/21 auf, aber oftmals mehr als im Winter 2021/22. Dieser Trend zeigt sich auch in der Kältesumme, wobei dort der Winter 2020/21 überall die höchste Kältesumme hatte. Mit einer Kältesumme von unter 100 sind alle vier vergangenen Winter meteorologisch milde Winter.

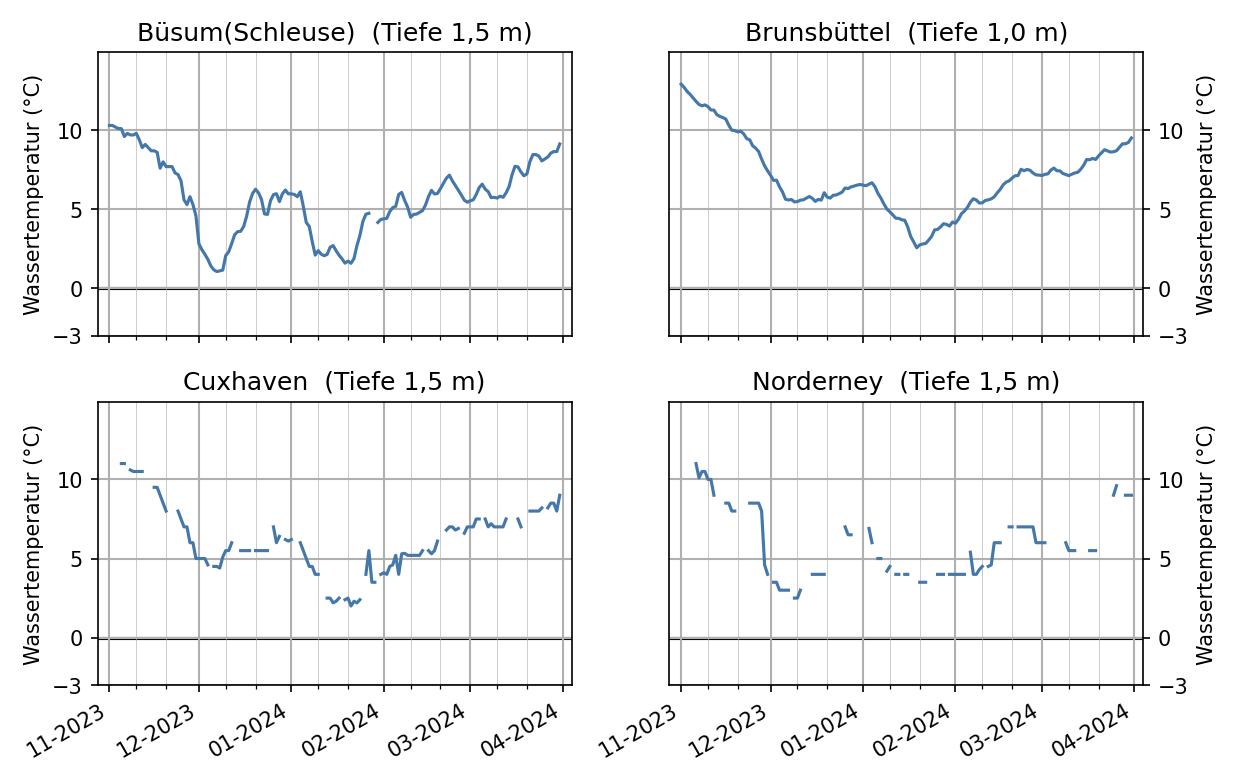

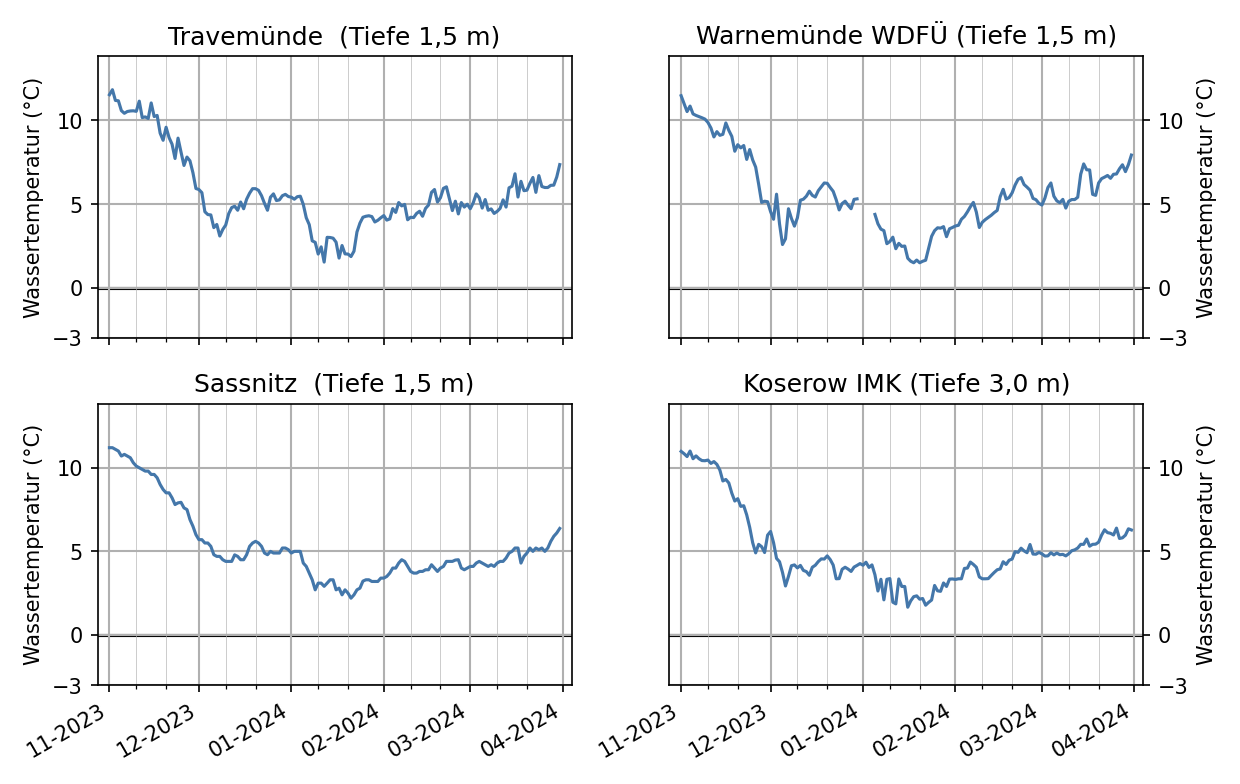

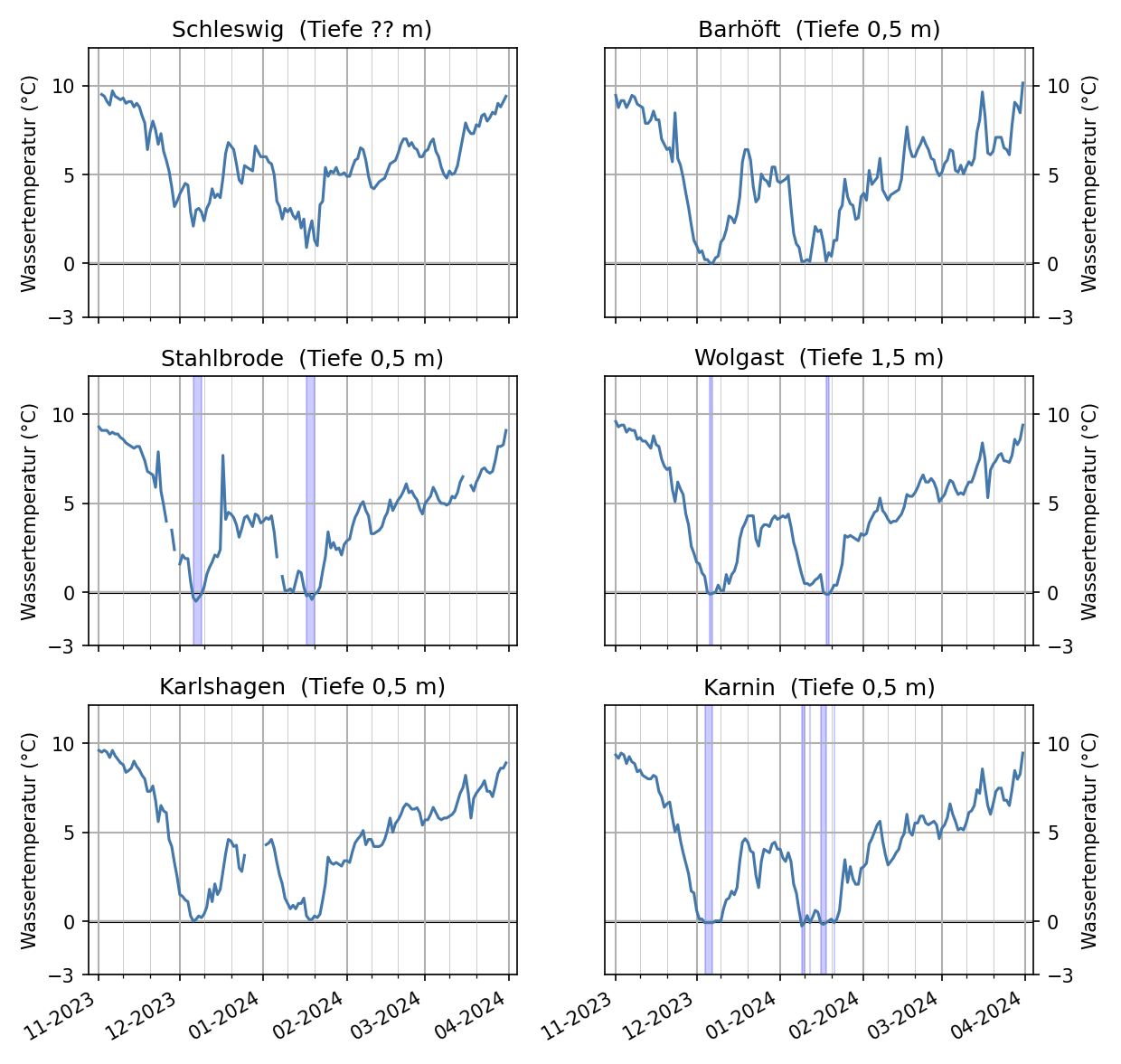

Der Verlauf der Lufttemperaturen spiegelt sich auch in den Wassertemperaturen an verschiedenen Stationen entlang der Nordsee- und Ostseeküste wider, die in den Abbildungen 3-5 dargestellt sind. Für alle Stationen sanken die Wassertemperaturen im November kontinuierlich meist bis unter 5 °C. Mit Einsetzen der Frostperiode Ende November sanken die Temperaturen dann besonders in der Ostsee noch etwas stärker ab. In den Haff- und Boddengebieten des Darß, um Rügen und dem Stettiner Haff wurden Wassertemperaturen um 0 °C erreicht. Mit dem Ende der Frostperiode stiegen die Wassertemperaturen insbesondere in den geschützteren Haff- und Boddengewässern wieder deutlich an. An den Außenküsten waren die Temperaturschwankungen etwas geringer. Im weiteren Verlauf des Dezembers lagen die Wassertemperaturen meist um die 5 °C bevor sie dann mit der nächsten Frostperiode Anfang Januar wieder absanken. Insbesondere an den Außenküste sanken die Wassertemperaturen etwas niedriger als in der erste Frostperiode, blieben aber über 0 °C. In den Haff- und Boddengewässern erreichten die Wassertemperaturen um die 0 °C. Die kurzfristig etwas wärmeren Lufttemperaturen sind auch in den Wassertemperaturen zu erkennen. Mit dem Ende der Frostperiode zum Ende der zweiten Monatsdekade des Januars stiegen die Wassertemperaturen im weiteren Verlauf des Winters kontinuierlich an.

2.2 Eisverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

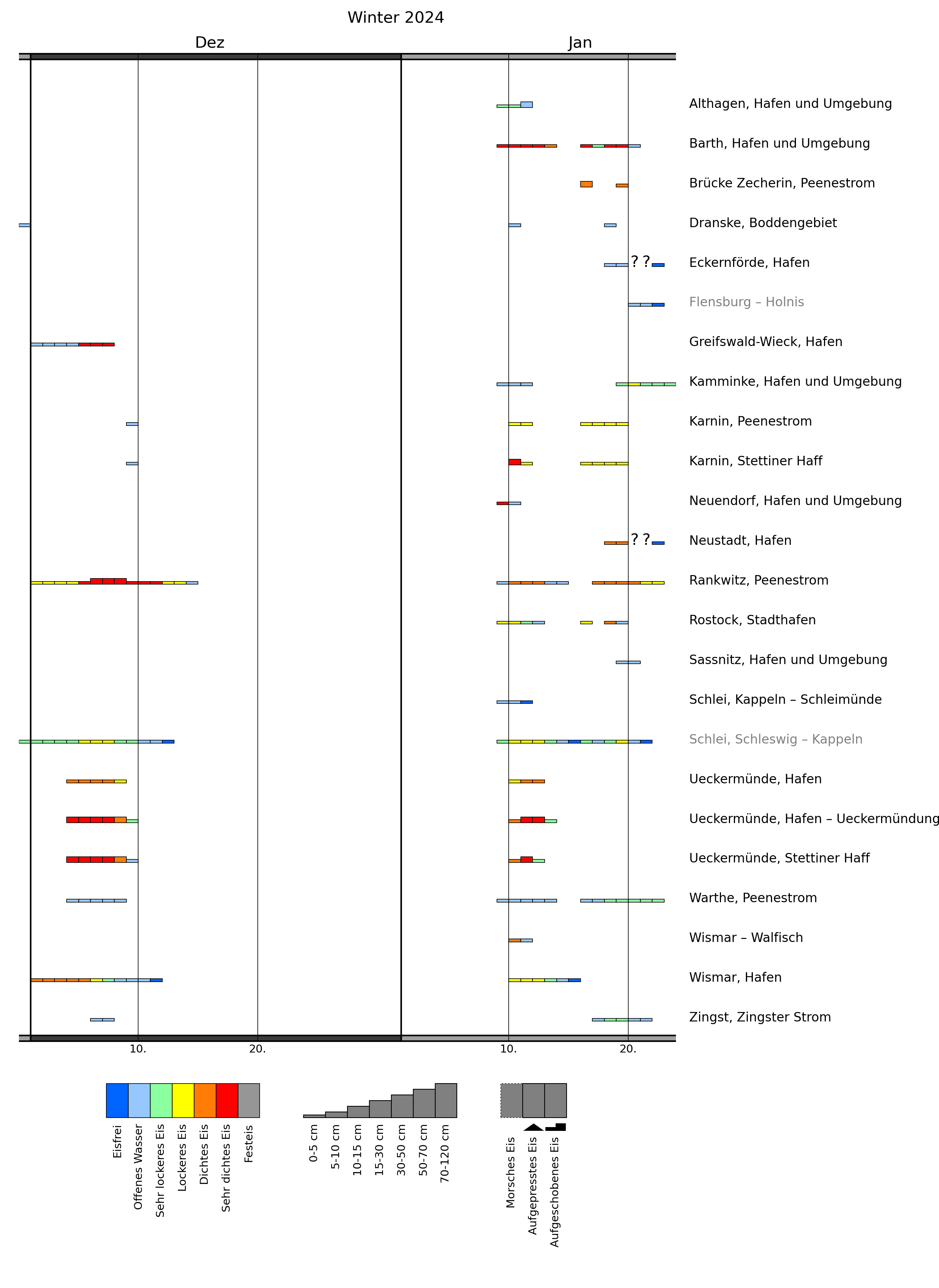

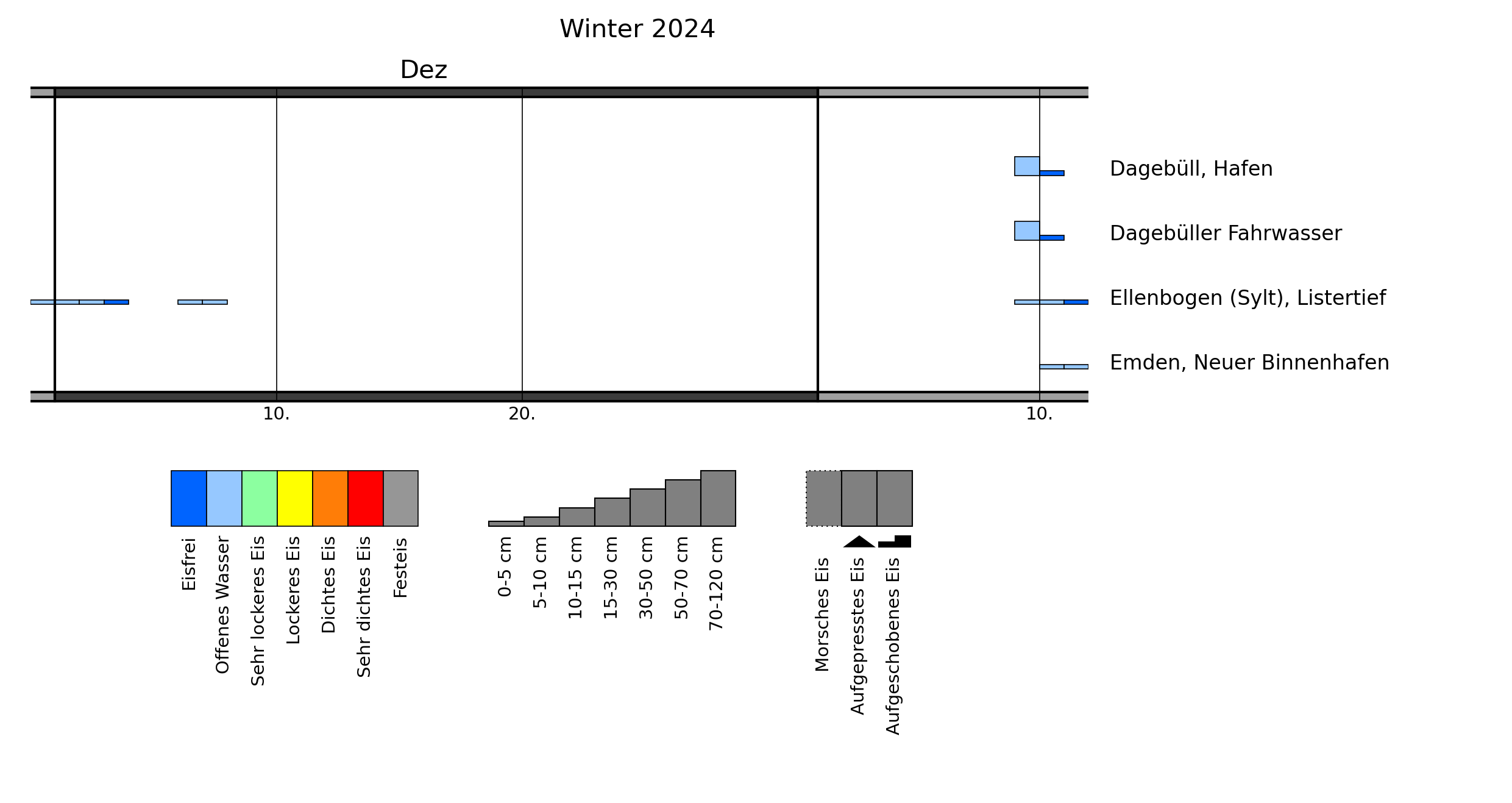

Der Eiswinter 2023/24 an den deutschen Küsten war trotz dreier Eisperioden Anfang Dezember und im Januar ein schwacher Eiswinter, der jedoch vergleichsweise früh begonnen hat. Während der Eisperioden bildete sich nur in geschützten Küstengebieten kurzzeitig Eis, während es auf offener See eisfrei geblieben ist. Durch die kurze Dauer der Frostperioden ist kaum dickeres Eis entstanden, so dass das Eis mit Ende der Kaltperioden zügig verschwunden ist. Mit Ausnahme des Hafens von Emden bildete sich in der Nordsee nur im Bereich der Nordfriesischen Inseln örtlich etwas Eis. An der Ostseeküste kam in geschützten Gebieten entlang der gesamten Küste Eis vor, wobei sich an der schleswig-holsteinischen Küste mit Ausnahme der Schlei nur vereinzelt Eis gebildet hat.

Das erste Eis der Saison wurde am 30. November für die innere Schlei, in Dranske an der Westküste Rügens sowie im Listertief nördlich von Sylt gemeldet. In den folgenden Tagen bildete sich im Peenestrom, in geschützten Buchten des Kleinen Haffs, in den Boddengewässern um Rügen und vereinzelt auch in der Darß-Zingster-Boddenkette sowie im Hafen von Wismar vermehrt Eis. Dickeres Eis bildete sich dabei nur im Peenestrom bei Rankwitz und bei Ueckermünde. Mit steigenden Temperaturen ab dem 8. Dezember 2023 verschwand das zumeist dünne Eis zügig. Am 13. Dezember 2023 war die Küste wieder eisfrei als das letzte Eis bei Rankwitz verschwunden ist. In der Nordsee wurde nur für das Listertief im Norden von Sylt offenes Wasser an einigen Tagen zwischen dem 30. November 2023 und dem 8. Dezember 2023 beobachtet. Die frühe Eisbildung zum Monatswechsel November/Dezember 2023 an den deutschen Küsten ist verglichen mit dem langjährigen Median der Jahre 1961-2010 relativ früh, aber kein einzigartiges Ereignis.

Ab dem 11. Januar 2024 sind von Westen her die Tagesmitteltemperaturen wieder angestiegen. Das dünne Eis ist deher zügig verschwunden und ab dem 13. Januar 2024 war die Küste wieder eisfrei. In der Nordsee hat sich in dieser Frostperiode kein nennenswertes Eis gebildet. Die eisfreie Zeit war jedoch nur von kurzer Dauer. Ab dem 16. Januar 2024 hat sich entlang der gesamten Ostseeküste in geschützten Gebieten letztmalig für den Winter Eis gebildet. Auch an der Nordsee, im Emdener Binnenhafen und den nordfriesischen Inseln, hat sich etwas Eis gebildet, jedoch blieb es bei offenem Wasser. Kamminke im Kleinen Haff hat das letzte Eis für diesen Winter am 23. Januar 2024 vermeldet. Vor allem in der westlichen Ostsee war das Eis jedoch oftmals schon am 20. Januar 2024 verschwunden.

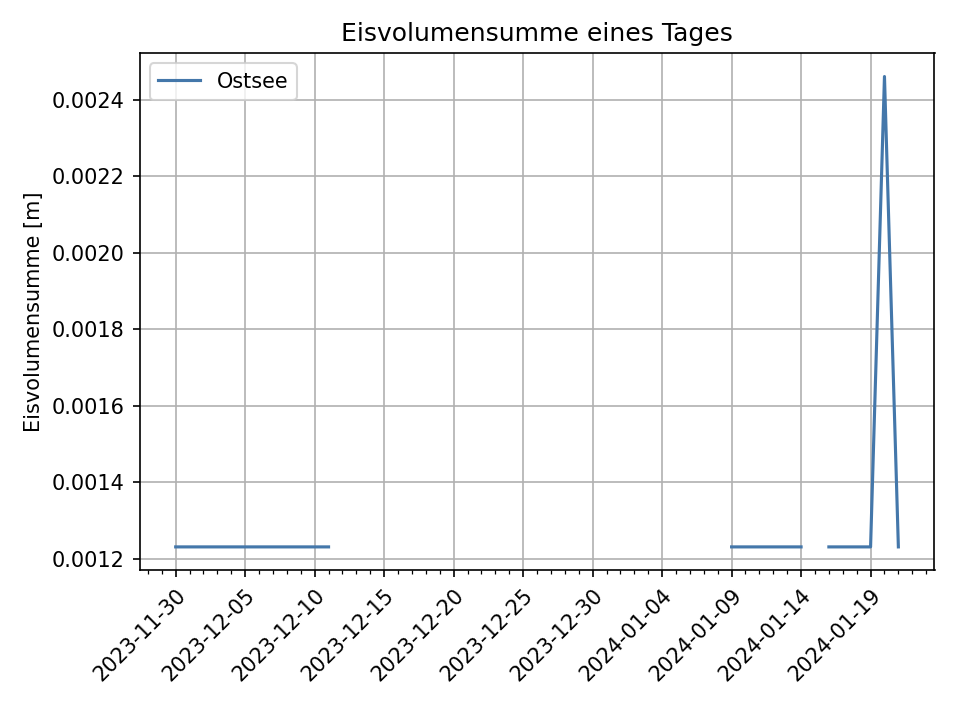

Der milde Eiswinter zeigt sich ebenfalls anhand der täglichen flächenbezogenen Eisvolumensumme. Die flächenbezogene Eisvolumensumme ist ein Maß für die Eiswinterstärke, die aus der Eisdicke, dem Eisbedeckungsgrad und der Dauer des Eisvorkommens berechnet wird [3]. Die Eisvolumensumme zur Beurteilung des Eiswinters wird an 13 Klimastationen jeweils entlang der Nord- und Ostseeküste bestimmt. An der Nordsee werden folgende Stationen für die Berechnung verwendet: Borkum/Westerems, Emden (Ems und Außenhafen), Norderney/Seegat, Wangerooge/Watten, Hohe Weg/Leuchtturm, Brake (Weser), Helgoland, Stadersand/Elbe, Brunsbüttel, Hamburg/Landungsbrücken, Husum (Hafen), Amrum/Schmaltief und Tönning (Hafen). An der Ostsee werden folgende Station herangezogen: Koserow, Arkona, Landtiefrinne, Vierendehlrinne, Warnemünde/Seegebiet, Rostock-Warnemünde, Walfisch-Timmendorf, Travemünde-Lübeck, Marienleuchte/Seegebiet, Westermarkelsdorf/Seegebiet, Eckernförde (Hafen), Schleimünde-Schleswig und Flensburg-Holnis. Im Winter 2023/24 wurde nur an den Stationen Schleimünde - Schleswig und Flensburg - Holnis in der Ostsee Eis gemeldet. In der Nordsee wurde an keiner Klimastation Eis beobachtet. Die tägliche Eisvolumensumme während des Winters ist in Abbildung 8 dargestellt. Die drei Frostperioden ebenso wie die kurze Unterbrechung zeigt sich im Verlauf der täglichen Eisvolumensumme. In den ersten beiden Frostperioden wurde nur an der Schlei Eis beobachtet während in der letzten Frostperiode zusätzlich auch für Flensburg - Holnis Eis gemeldet, wodurch sich die Eisvolumensumme verdoppelt hat.

Eine Übersicht über die Winterstatistik sowie die Meldungen der deutschen Beobachtungsstationen befinden sich in den Anhängen A und B.

2.3 Schifffahrtsverhältnisse an der deutschen Nord- und Ostseeküste

Im Winter 2023/24 kam es an den deutschen Küsten auf Grund der nur kurz andauernden Eisperioden und damit geringen Eisdicken zu keiner nennenswerten Behinderung der Schifffahrt.

2.4 Eiswinterstärke

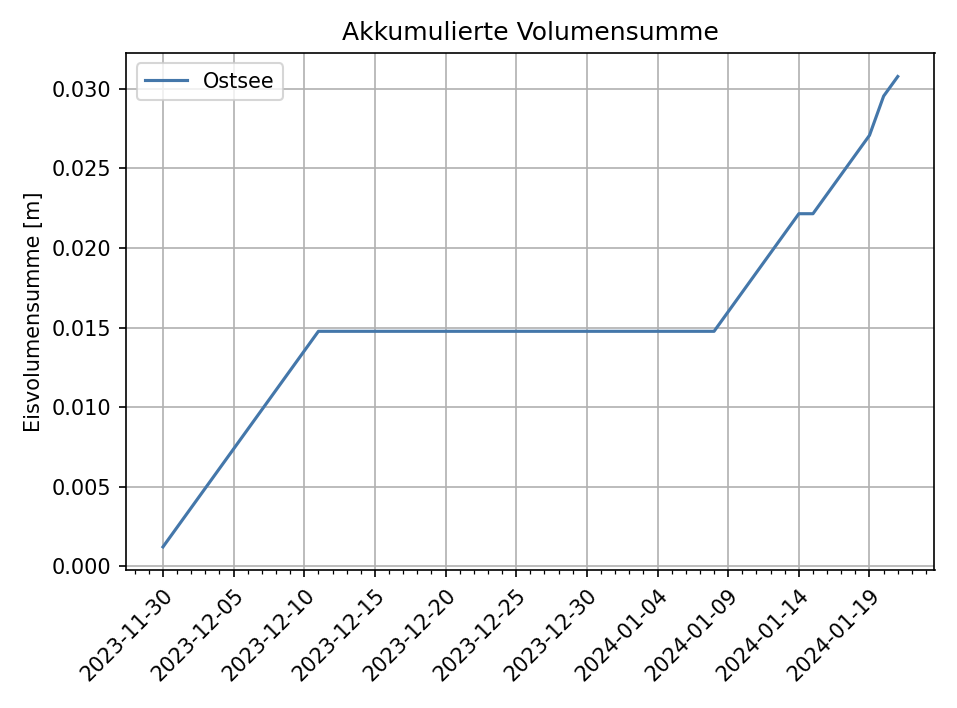

Die Eiswinterstärke an den deutschen Küsten wird an Hand der akkumulierten Eisvolumensumme der jeweils 13 Klimastationen für die Nord- und Ostsee bestimmt (siehe 2.2). Anhand der akkumulierten Eisvolumensumme werden die Eiswinter in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt: schwach, mäßig, stark, sehr stark und extrem stark. Der Verlauf der akkumulierten Eisvolumensumme im Winter 2023/24 ist in Abbildung 9 dargestellt. Die drei Eisperioden zeigen sich durch die Stufen gleichbleibender akkumulierter Eisvolumensumme. Mit einer akkumulierten Eisvolumensumme von 0.03 m und 0 m an der Ost- bzw. Nordsee war der Eiswinter an beiden Küsten ein schwacher Eiswinter. Es waren die zwölften schwachen Winter an den deutschen Küsten in Folge.

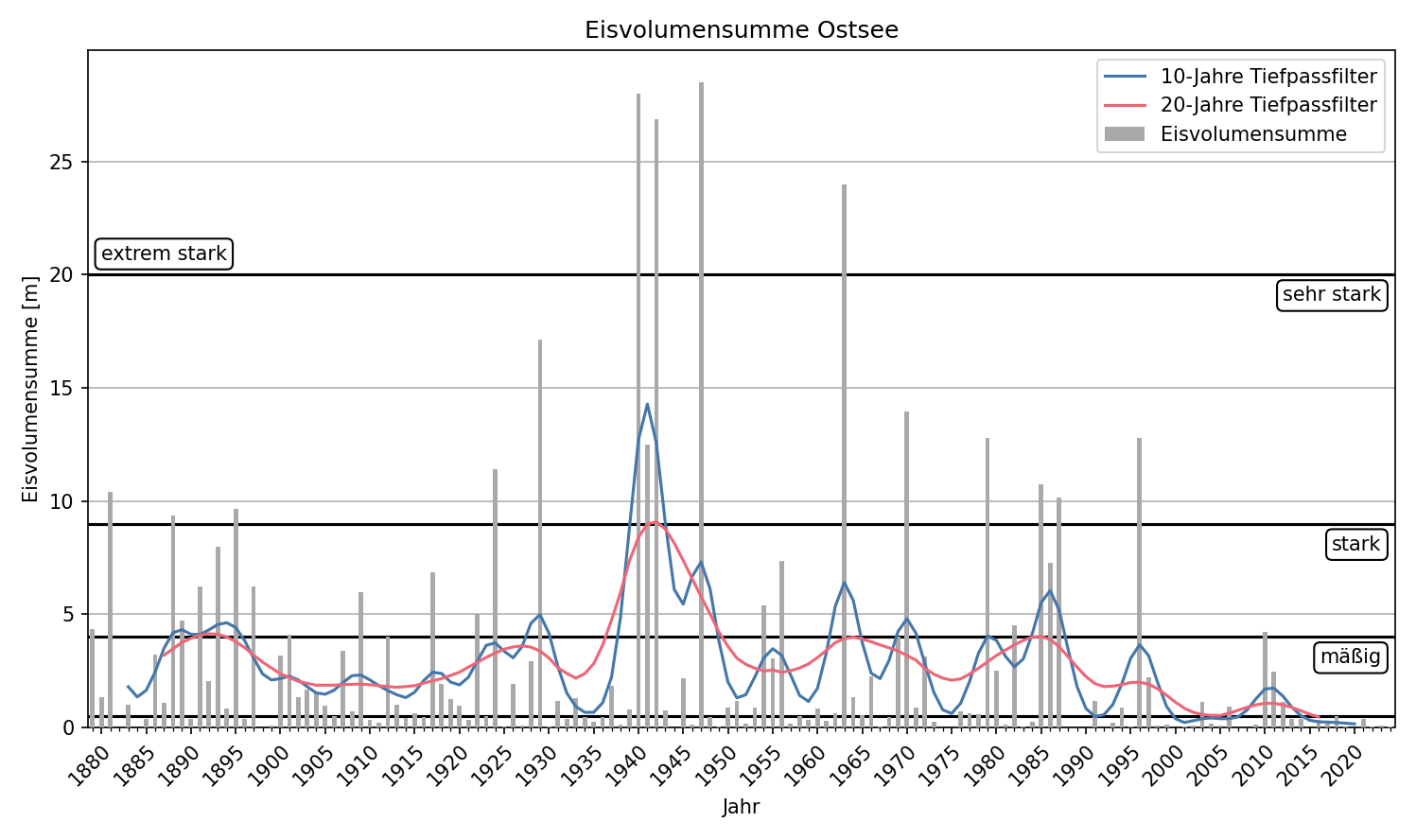

Abbildung 10 zeigt die akkumulierte Eisvolumensumme an der deutschen Ostseeküste seit 1879. Über die gesamten 146 Winter waren 21 Winter gleich oder schwächer und 124 Winter stärker als der Winter 2023/24. Seit 2010 gab es keinen starken Eiswinter mehr und der letzte sehr starke Eiswinter ist 1996 aufgetreten.

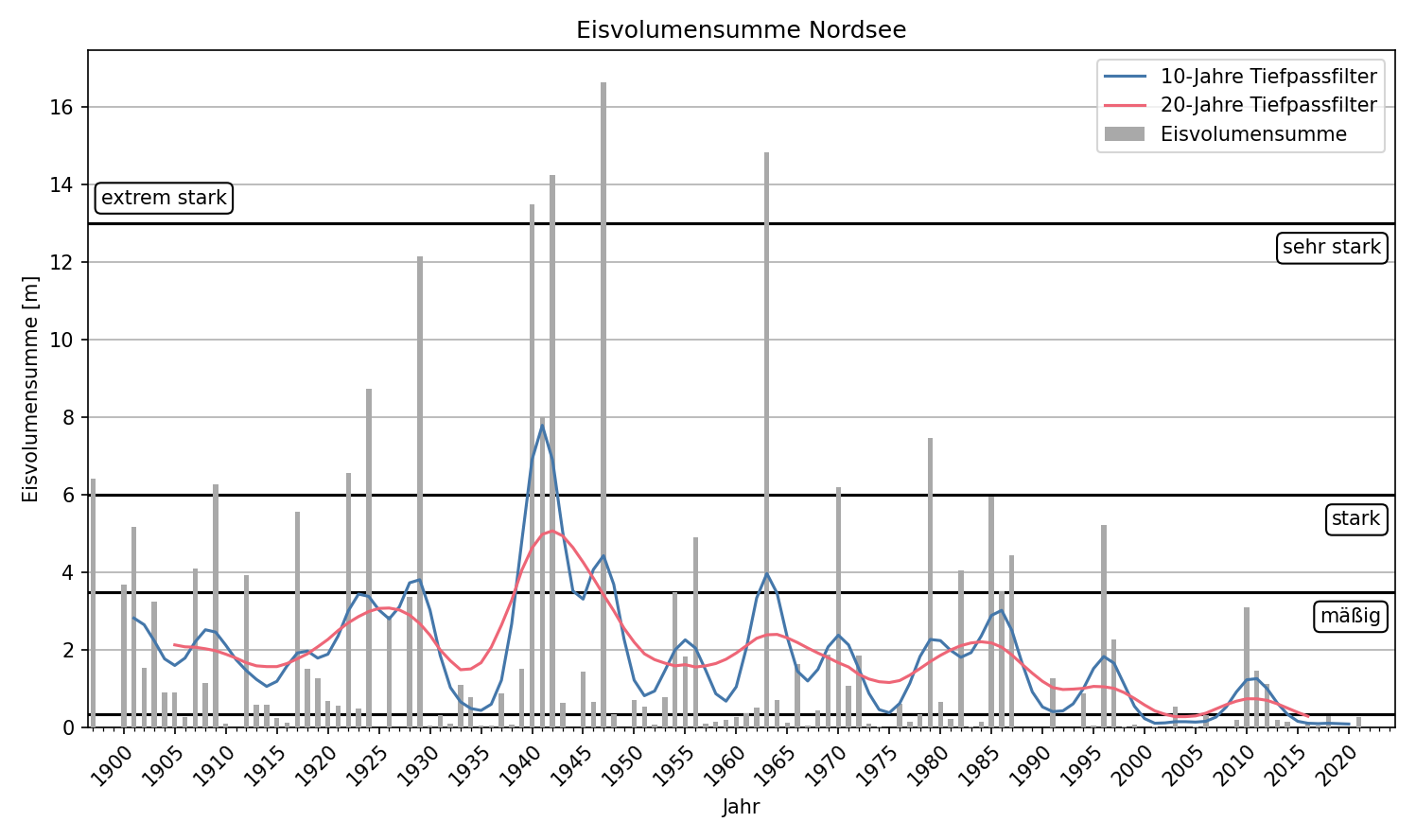

Abbildung 11 zeigt die akkumulierte Eisvolumensumme seit 1897 an der deutschen Nordseeküste. Über den gesamten Zeitraum von 128 Jahren hatten 18 ebenfalls kein Eis und 109 Winter waren stärkere Eiswinter. Den letzten starken Eiswinter gab es im Jahr 1996 und den letzten sehr starken Eiswinter im Jahre 1979.

3 Eisverhältnisse in der westlichen und südlichen Ostsee, dem Kattegat und dem Skagerrak

Im Skagerrak und Kattegat ist im Verlauf des Winters nur in geschützten Gebieten und in den inneren Schären entlang der Küste Eis aufgetreten. Eisbildung setzte Ende November/Anfang Dezember 2023 ein. Das meiste Eis entlang der Küste war Anfang März wieder verschwunden. Vereinzelt entlang der norwegischen Küste hielt sich das Eis bis in die dritte Märzdekade. Entlang der dänischen Inseln und Festlandküste bildete sich nur während der Kaltperioden im Januar Eis in geschützten Küstengebieten. An der südlichen schwedischen Küste gab es insbesondere in den Schären bei Karlskrona dünnes Eis zu den Kaltperioden im Dezember und Januar. Im Frischen Haff und im Kurischen Haff setzte die erste Eisbildung Ende November ein. Zum Ende der zweiten Dezemberdekade ist das Eis zum großen Teil wieder verschwunden gewesen bevor sich Anfang Januar neues Eis gebildet hat. Anfang Februar war dann im Frischen Haff das meiste Eis geschmolzen und auch im Kurischen Haff war nur noch örtlich etwas verbliebenes Resteis. Im weiteren Verlauf des Winters hat sich kein nennenswertes Eis mehr gebildet.

4 Eisverhältnisse in der nördlichen Ostsee

Der Eiswinter in der nördlichen Ostsee war von seiner Dauer her ein langer Eiswinter, der in der Bottenwiek von Ende Oktober 2023 bis Anfang Juni 2024 dauerte. Hinsichtlich der maximalen Eisausdehnung war es ein schwacher Winter. Die Ausdehnung war jedoch die größte der vergangenen sechs Wintern.

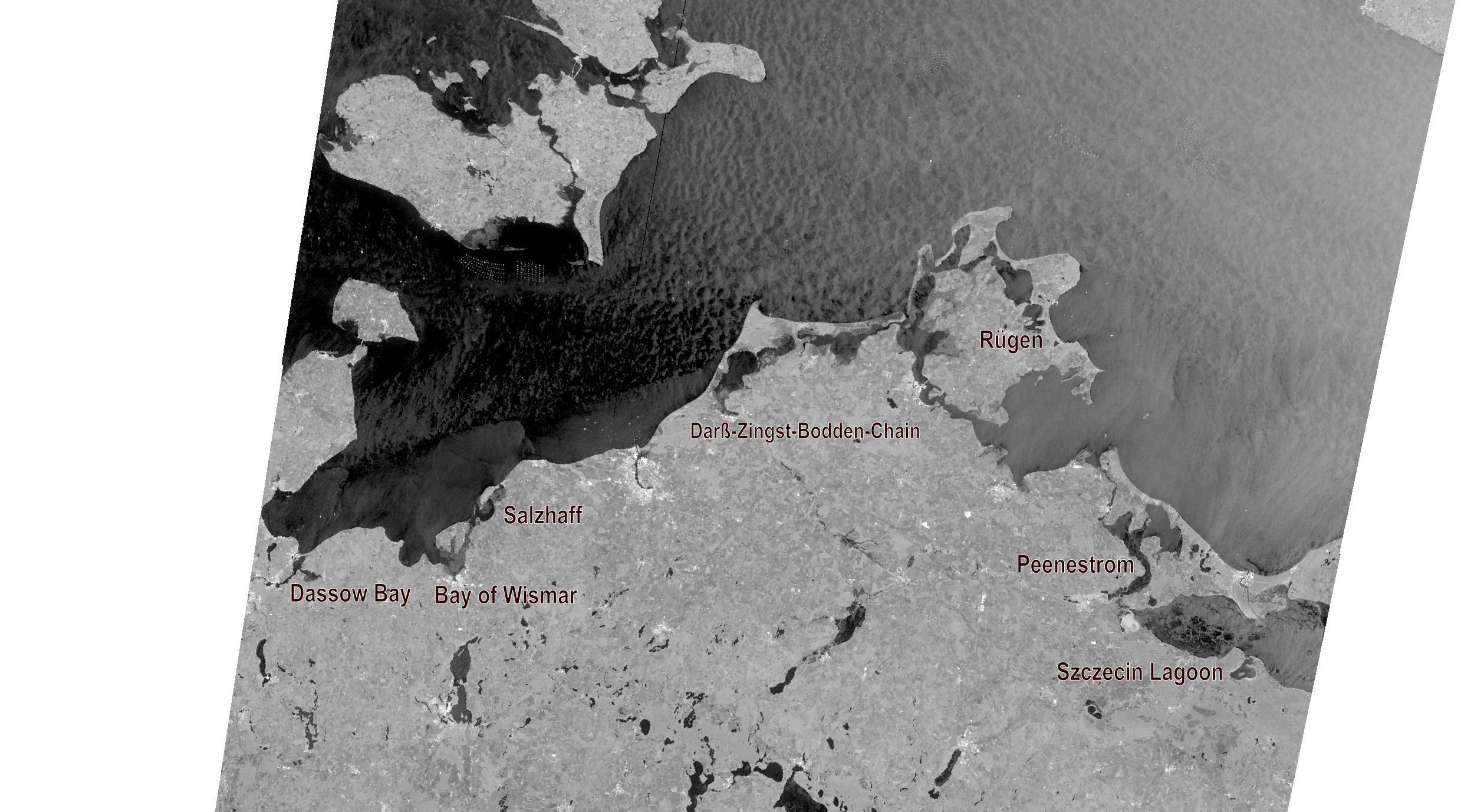

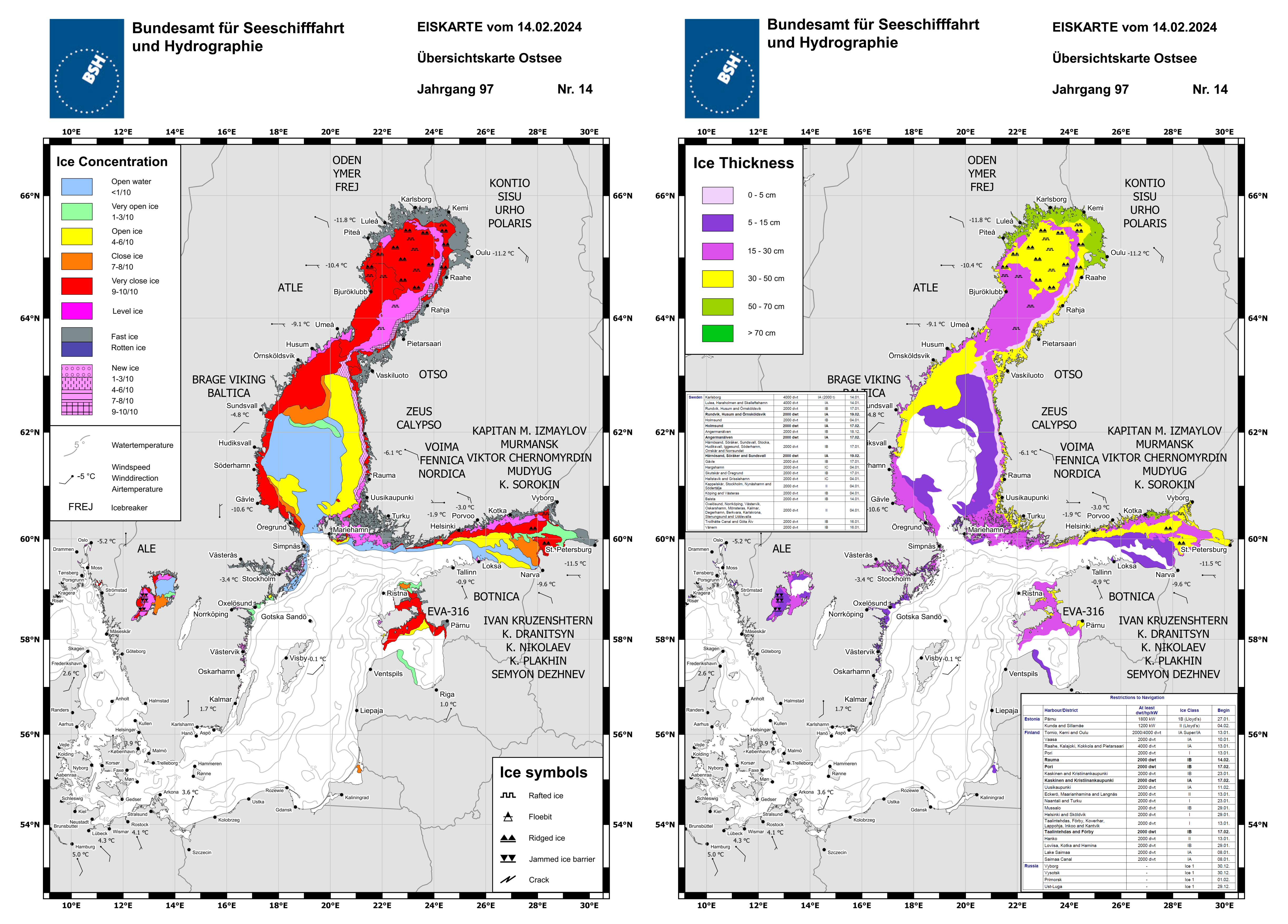

Das erste Eis in den Schären der nördlichen Bottenwiek bildete sich um den 22./23. Oktober 2023. Im November breitete sich das küstennahe Eis bis nach Norra Kvarken aus und im Norden bildete sich vermehrt Eis etwas weiter außerhalb auf See. Ende November/Anfang Dezember 2023 setzte dann Eisbildung örtlich entlang der gesamten Küste bis ins Schärenmeer und der Ålandsee sowie im Finnischen und Rigaischen Meerbusen und etwas später auch entlang der südlicheren schwedischen Küste ein. In der zweiten Dezemberhälfte war es dann etwas milder und das Eis ist wieder etwas zurückgegangen. Ab Ende Dezember nahmen die Temperaturen dann wieder deutlich ab und ab Anfang Januar gab es bis in den Rigaischen Meerbusen teils sehr strengen Frost, so dass das Eis an den Küsten und im Norden auf See zügig zugenommen hat. Am 3. Januar 2024 waren die Bottenwiek und Norra Kvarken komplett mit Eis bedeckt. Im Finnischen Meerbusen hat sich bis Mitte Januar ebenfalls vermehrt Eis auf See im Osten und entlang der nördlichen Küste gebildet. Ende Januar ist es bis in den Norden bei Temperaturen teils um 0 °C deutlich wärmer geworden und südwestliche Winde haben das Eis in der Bottenwiek und auch im Finnischen Meerbusen an die Küste vertrieben. Die Gesamteisbedeckung der nördlichen Ostsee ist daher insgesamt deutlich zurückgegangen. Ab dem 5. Februar 2024 ist es dann im gesamten nördlichen Ostseeraum wieder deutlich kälter geworden und die Meereisbedeckung hat dementsprechend zugenommen. In der Bottenwiek, Norra Kvarken, der nördlichen Bottensee und im Finnischen Meerbusen hat sich in der Folge auf See Eis vermehrt Eis gebildet. Am 12. Februar wurde die maximale Eisbedeckung in der gesamten Ostsee für diesen Winter erreicht. Abbildung 12 zeigt die Eiskarte des BSH vom 14. Februar 2024.

Zum Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung waren die Bottenwiek, Norra Kvarken, die nördliche Bottensee und auch das Schärenmeer vollständig mit Eis bedeckt. Entlang der Küste der Bottensee befand sich weiter außerhalb ebenfalls Eis aber der zentrale Teil war noch eisfrei. Der Finnische Meerbusen war bis etwa zum Längengrad von Tallinn mit Eis bedeckt. Im nördlichen Rigaischen Meerbusen und in geschützten Gebieten entlang der schwedischen Küste bis in den Kalmarsund befand sich ebenfalls Eis. Weiter südlich war bis auf vereinzeltes Eis im Kurischen Haff und bei Kaliningrad kein Eis mehr vorhanden. Das Eis auf See in der Bottensee und dem westlichen Finnischen Meerbusen war jedoch meist dünnes Eis. Ende Februar ging die eisbedeckte Fläche durch milde Temperaturen bis in den hohen Norden sowie südliche Winde deutlich zurück. In der Bottensee ist das Eis bis auf die Küste und an der Grenze nach Norra Kvarken verschwunden. Im Finnischen Meerbusen und der Bottenwiek ist das Eis an die nördliche Küste vertrieben worden. Entlang der südlichen schwedischen Küsten ist das Eis geschmolzen. Im Laufe des März hat sich die Eissituation insgesamt wenig verändert. Einzig in der Bottenwiek hat sich auf See nochmal etwas Eis gebildet und ist teilweise nach Süden vertrieben, wodurch die Eisausdehnung kurzfristig nochmal zugenommen hat. Ende März/Anfang April ist in der Nördlichen Ostsee, dem Schärenmeer, dem Rigaischen Meerbusen und dem Finnischen Meerbusen das Eis deutlich und zügig zurückgegangen. Die Nördliche Ostsee und der Rigaische Meerbusen waren in der ersten Aprildekade eisfrei. Die südliche Bottensee, das Schärenmeer und der Finnische Meerbusen waren in der zweiten Aprildekade eisfrei. Das verbliebene Eis in der nördlichen Bottensee und Norra Kvarken ist im Laufe des April morsch geworden und das Eis auf See gänzlich verschwunden. In der Bottenwiek ist das Treibeis auf See nach Westen vertrieben worden und entlang der finnischen Küste befand sich eine sehr breite Rinne mit großenteils offenem Wasser. Das Treibeis in der Bottenwiek blieb bis in den Mai hinein entlang der schwedischen Küste. Im Mai sorgten warme Lufttemperaturen dafür, dass das im Norden verbliebene Festeis der Bottenwiek in den ersten beiden Wochen morsch geworden ist. Das Treibeis auf See ist zügig zurückgegangen. Die Reste des relativ dicken Festeises hielten sich im Nordosten bis Anfang Juni und am 4. Juni 2024 war die Bottenwiek endlich eisfrei.

Durch den lang andauernden und teils sehr kalten Winter hat das Festeis in den nördlichen Schären der Bottenwiek eine Dicke von bis zu 90 cm und auch das Treibeis war örtlich noch im Mai bis zu 70 cm dick.

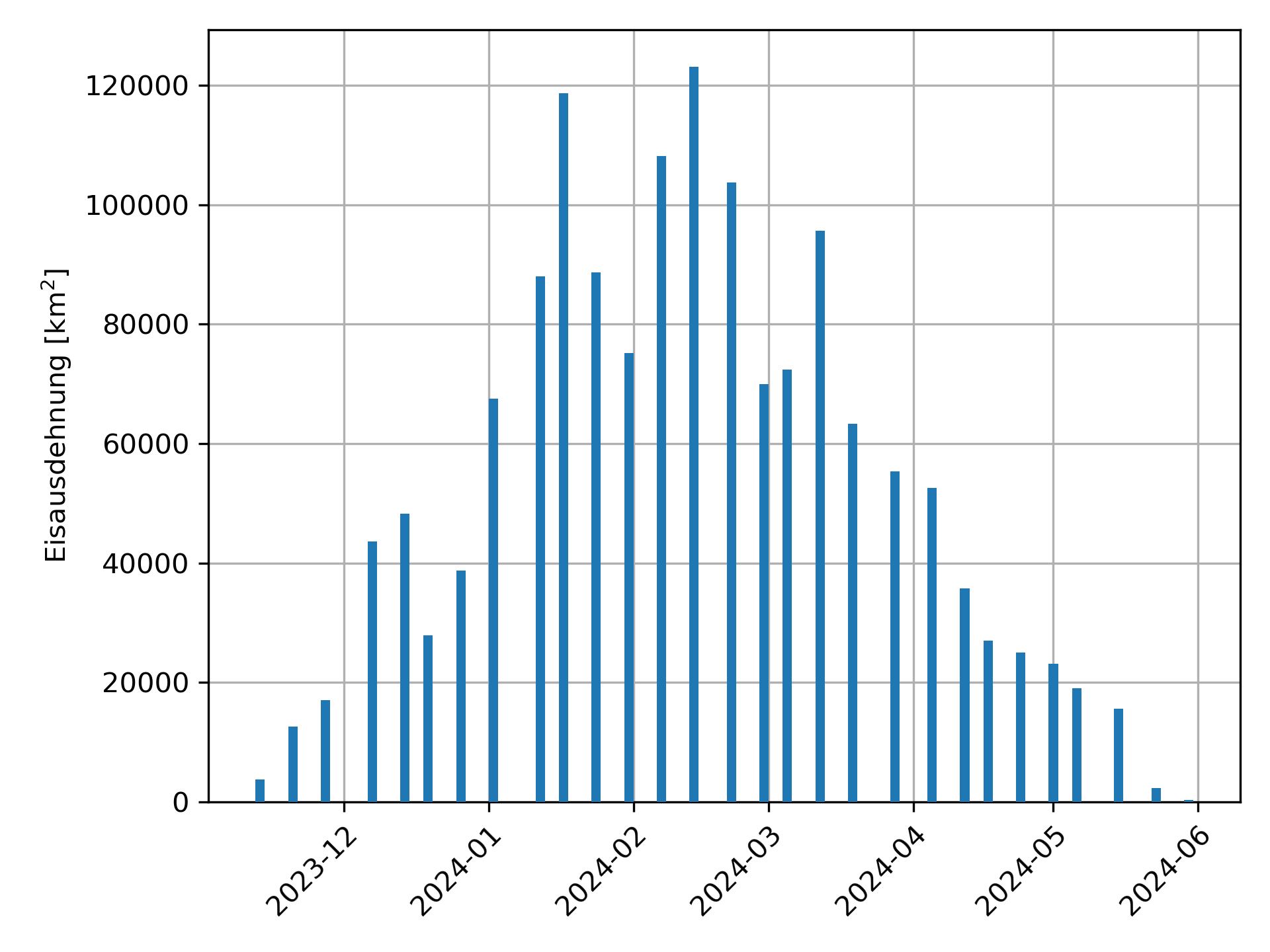

Der Verlauf des Eiswinters zeigt sich auch in der Eisausdehnung aus den Eiskarten des BSH in Abbildung 13.

Für die Schifffahrt galten in der nördlichen Bottenwiek vom 22. November 2023 bis zum 31. Mai 2024 Beschränkungen. Zeitweise galten auch Beschränkungen in der Bottensee, der Ålandsee, dem Schärenmeer, im Finnischen Meerbusen, im Rigaischen Meerbusen und entlang der schwedischen Küste bis nach Karlskrona sowie örtlich im Skagerrak und Vänern.

5 Eiswinterstärke der gesamten Ostsee

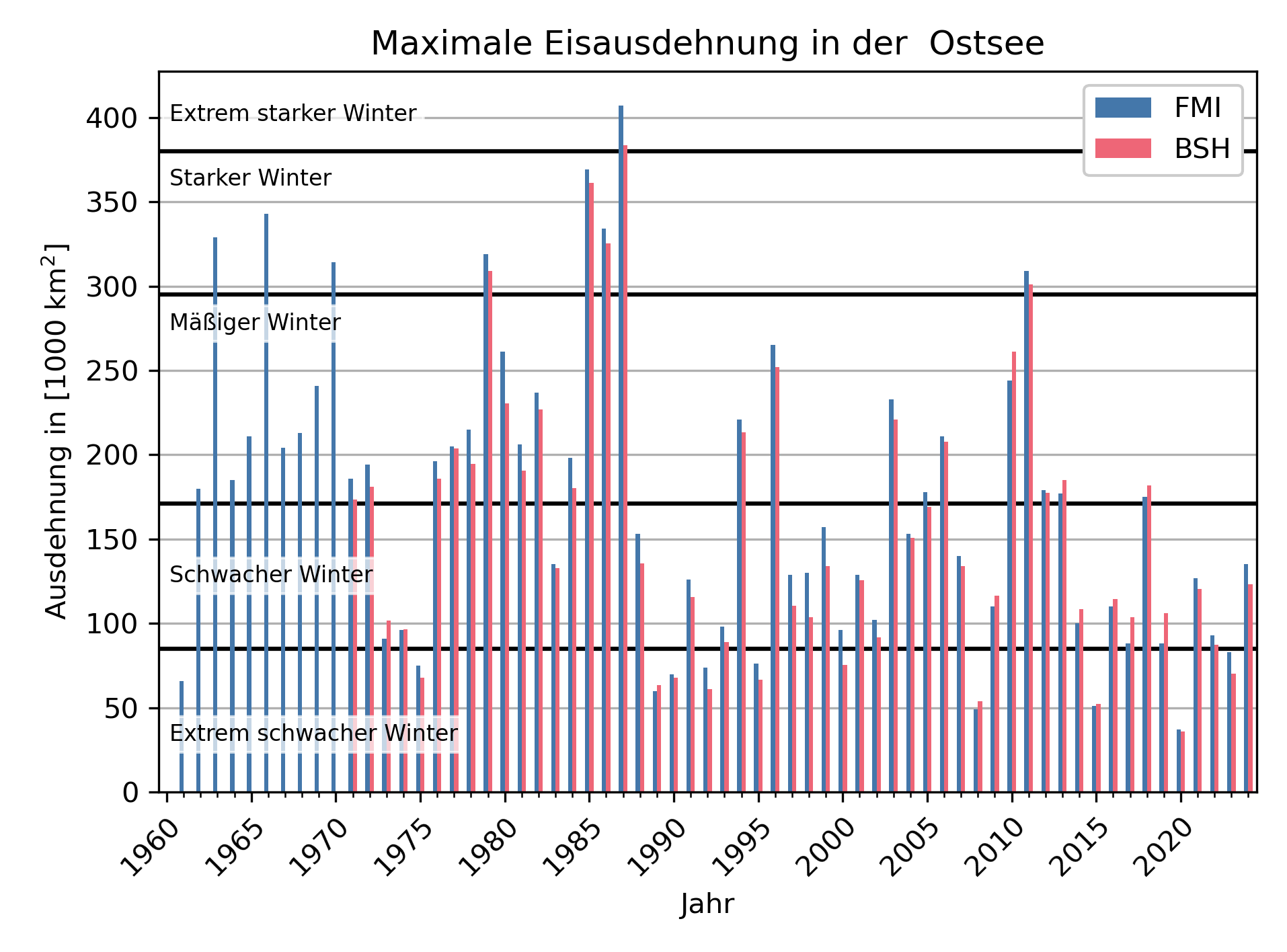

Die Eiswinterstärke wird an Hand der maximalen Eisausdehnung bemessen. Im Eiswinter 2023/24 wurde in den wöchentlichen Eiskarten des BSH eine maximale Eisausdehnung von 123000 km2 am 14. Februar 2024 erreicht. Aus den finnischen/schwedischen Eiskarten ergab sich ein Maximum von 135000 km2 am 12. Februar 2024. Der Unterschied ergibt sich zum einen aus dem zeitlichen Unterschied, da in den zwei Tagen einiges an Neueis in der Bottensee und im Finnischen Meerbusen verschwunden ist. Andererseits gibt es auch systematische Abweichungen durch die subjektive Interpretation der zugrundeliegenden Satellitenbilder und anderer Eisinformationen, Unterschiede in der Berechnung der Eisausdehnung sowie durch verschiedene Landmasken.Die Einteilung der Eiswinterstärke in fünf Klassen von extrem schwach bis extrem stark folgt der Methode von Nusser [4]. Demnach war der Eiswinter 2023/24 ein schwacher Eiswinter. Er war jedoch etwas stärker als die vergangenen fünf Winter. Nach Einteilung des schwedischen und des finnischen Eisdienstes handelt es sich in einer dreistufigen Skala von schwachen, normalen und starken Eiswintern um einen normalen Winter (>115000 km2 aber <230000 km2). Abbildung 14 zeigt eine Zeitreihe der maximalen Eisausdehnung aus den finnischen Eiskarten und denen des BSH seit 1961. Die maximale Eisausdehnung folgt dem gleichen Trend aber es gibt aus den oben genannten Gründen immer Unterschiede in den absoluten Werten der maximalen Eisausdehnung.

6 Berichterstattung des BSH

Der Wochenbericht mit Rückblick und Ausblick auf die Eislage in der Ostsee sowie einem kurzen Blick auf die Polregionen erscheint seit 2022 wöchentlich über das ganze Jahr.

Literaturverzeichnis

- Deutscher Wetterdienst (2024, 28. Februar), Deutschlandwetter im Winter 2023/24 [Pressemitteilung], https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2024/20240228_deutschlandwetter_winter2023-2024_news.html

- Deutscher Wetterdienst, Die Witterung in den deutschen Küstengebieten, https://www.dwd.de/DE/leistungen/witterungkueste/witterungkueste.html

- Koslowski, G., 1989: Die flächenbezogene Eisvolumensumme, eine neue Maßzahl für die Bewertung des Eiswinters an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und ihr Zusammenhang mit dem Charakter des meteorologischen Winters. Dt. hydrogr. Z. 42, 61-80

- Nusser, F., 1948: Die Eisverhältnisse des Winters 1947/48 an den deutschen Küsten. Dt. hydrogr. Z. 1, 149–156

Appendix

A Kennzahlen der Eisbeobachtungsstationen

| Anfang | Ende | Tage mit Eis | max.

Eisdicke [cm] (Messung) |

max.

Eisdicke [cm]* (Ostsee-Eiskode) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Althagen, Hafen und Umgebung | 09.01. | 11.01. | 3 | [—] | 10 |

| Barth, Hafen und Umgebung | 09.01. | 20.01. | 10 | 2.0 | 5 |

| Brücke Zecherin, Peenestrom | 16.01. | 19.01. | 2 | [—] | 10 |

| Dranske, Boddengebiet | 30.11. | 18.01. | 3 | [—] | 5 |

| Eckernförde, Hafen | 18.01. | 19.01. | 2 | 5.0 | 5 |

| Flensburg – Holnis | 20.01. | 21.01. | 2 | [—] | 5 |

| Greifswald-Wieck, Hafen | 01.12. | 07.12. | 7 | 4.0 | 5 |

| Kamminke, Hafen und Umgebung | 09.01. | 23.01. | 8 | 3.0 | 5 |

| Karnin, Peenestrom | 09.12. | 19.01. | 7 | [—] | 5 |

| Karnin, Stettiner Haff | 09.12. | 19.01. | 7 | [—] | 10 |

| Neuendorf, Hafen und Umgebung | 09.01. | 10.01. | 2 | [—] | 5 |

| Neustadt, Hafen | 18.01. | 19.01. | 2 | 1.0 | 5 |

| Rankwitz, Peenestrom | 01.12. | 22.01. | 26 | 6.0 | 10 |

| Rostock, Stadthafen | 09.01. | 19.01. | 7 | [—] | 5 |

| Sassnitz, Hafen und Umgebung | 19.01. | 20.01. | 2 | [—] | 5 |

| Schlei, Kappeln – Schleimünde | 09.01. | 10.01. | 2 | 1.0 | 5 |

| Schlei, Schleswig – Kappeln | 30.11. | 20.01. | 22 | 3.0 | 5 |

| Ueckermünde, Hafen | 04.12. | 12.01. | 8 | [—] | 5 |

| Ueckermünde, Hafen – Ueckermündung | 04.12. | 13.01. | 10 | [—] | 10 |

| Ueckermünde, Stettiner Haff | 04.12. | 12.01. | 9 | [—] | 10 |

| Warthe, Peenestrom | 04.12. | 22.01. | 17 | [—] | 5 |

| Wismar – Walfisch | 10.01. | 11.01. | 2 | [—] | 5 |

| Wismar, Hafen | 01.12. | 14.01. | 15 | 2.0 | 5 |

| Zingst, Zingster Strom | 06.12. | 21.01. | 7 | 3.0 | 5 |

| Anfang | Ende | Tage mit Eis | max.

Eisdicke [cm] (Messung) |

max.

Eisdicke [cm]* (Ostsee-Eiskode) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Dagebüll, Hafen | 09.01. | 09.01. | 1 | [—] | 15 |

| Dagebüller Fahrwasser | 09.01. | 09.01. | 1 | [—] | 15 |

| Ellenbogen (Sylt), Listertief | 30.11. | 10.01. | 7 | 5.0 | 5 |

| Emden, Neuer Binnenhafen | 10.01. | 11.01. | 2 | 2.0 | 5 |

B. Ostsee-Eiskode der deutschen Beobachtungsstationen